「考えること」を考える

ある哲学者が「考えさせない時代に抗して-哲学な日々」という本を書いています。確かに、便利になって、お任せ社会になって、ややもすれば、観客になって舞台を見ているだけになりがちです。考えさせない時代になっているのかもしれません。

不安だらけの世の中ですが、しっかり考えれば、面白く世界を見渡すことができるかもしれないのに、思考を停止させてお任せ定食だけを食べているのでは、もったいない気がします。そこで、生物界、人間界のことを含めて自分なりの考えを書いてみました。

右のサイドバーの番号と見出しをクリックして下さい(写真はクリックで拡大します)。

No.380「高市さんと戦国大名」(2026.2.13)

2月8日に投開票された衆議院選挙の結果は、高市早苗総裁の率いる自民党が単独で3分の2を超えた(選挙結果)。長らく自民党と連立してきた公明党は、急遽、立憲民主党と新党「中道改革連合」(中道)を組んだが、中道は大敗北となった。この選挙で裏金議員たちの殆どが議員に返り咲いた。私は、こんな事態は予想していなかったのでとても驚いた。多くの人が、高市政権の勝因を書いている。おそらく、それらのどれも当たっているのだろう。

私には、一昨年の衆議院選挙で野党議員に破れた自民党議員が、この1年半、ひたすら選挙区の有権者に謝罪をし、後援会など地元のために尽くしてきた姿が思い浮かぶ。若い人には、首相が女性になったことが、ポジティブな印象をもたらしたように思う。選択的夫婦別姓に反対している人であり、大日本帝国時代の戦争指導者を祀る靖國神社に参拝してきて韓国や中国から警戒されている政治家だが、近現代史に疎い若者にはマイナスにはならなかった。

選挙は、戦争(いくさ)に例えられることがある。兵糧は選挙資金や宣伝活動であり、候補者の支持基盤(後援者の多い地元や組織)は味方の支配地といった具合だ。そうした目で、高市さんの経歴や政治スタイルを見ると、私には、戦国大名のそれと同じように感じられる。「戦国時代とは何と古い」という意見もあるだろうが、人間の持つ考え方は、それほど変わるものではない。戦国大名の目標は、先ずは一族郎党が生き延びることだ。天下の勢力図がどうなっているのか、新しいいくさの技術も取り入れなければならない。有力大名との関係を疎かにすれば命とりになる。

大事なことは、自分が従う有力大名が、正しいか(品行方正か理論的か)否かでなく、強いかどうかである。だから諜報に長けた部下を使って常に情報を集める。そして、強い有力者には服従し、庇護されながら生きていく。戦国大名は、容易には自分の立場を明かさない。天下分け目の関ケ原の戦場でも、最後まで判断ができなかった大名もいる。味方だと思って安心していたら、刺されてしまうことだってある。同盟国だと思っていても油断はできない。

選挙期間中にトランプ大統領からSNSに「高市早苗とその政権を全面支援する」というメッセージが出された(2/5動画)。安倍晋三さんは、トランプ大統領に(プーチンにも)かわいがられた人だ。その安倍さんは、党内の最大派閥のトップで、首相として歴代最長期間の就任だった。統一教会の広告塔をしていたので、その信者2世に暗殺されたが、選挙はめっぽう強かった。高市首相は、安倍さんの後継者を任じている。今回の選挙で、参議院で法案が否決されても衆議院の再議決で通すことができる絶対的な力を手に入れた。今後、どんな政治が始まるのか。「国論を二分するような大胆な政策を実現する」(記事)という高市首相の力強さに、私はとても懸念している。(写真は鎌倉幕府成立期の「千葉常胤」の騎馬像)。

(先頭に戻る)

No.379「2026年新成人の政治意識は」(2026.1.18)

3年ほど前に用事があって中学の教頭先生に会いに行ったとき、複数の生徒から「こんにちは」と挨拶された。私の中学生のころにはない礼儀良さだったので驚いた。町会の清掃活動などに参加していても若い人と話し会う場面はない。だから参政党が若者の人気で伸びたと聞いても、なぜそんなことになっているのかと思った。高市内閣への若い世代の支持率が高いという報道も不思議だった。公職選挙法の改定で18歳以上に投票権が与えられた(法令)こともあり、若い世代の政治意識がどんなものになっているのかは気になっていた。

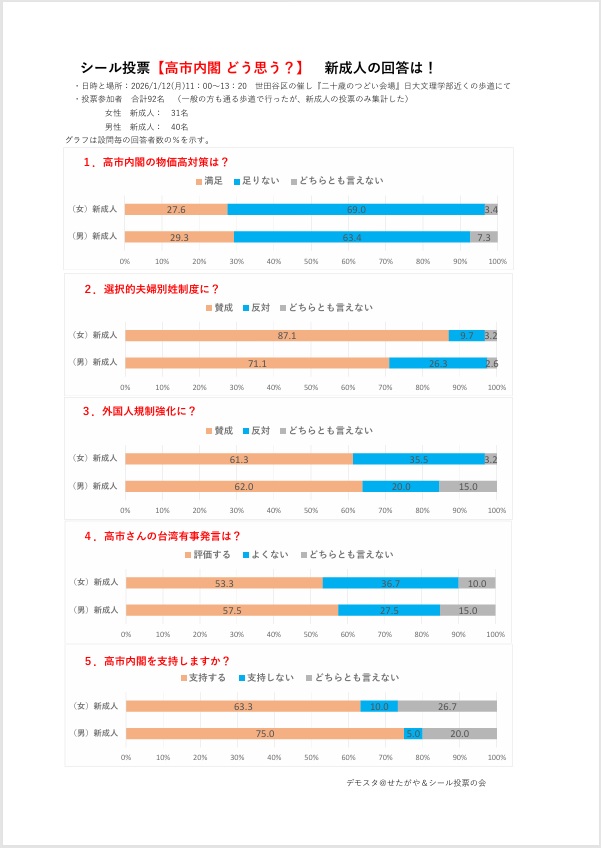

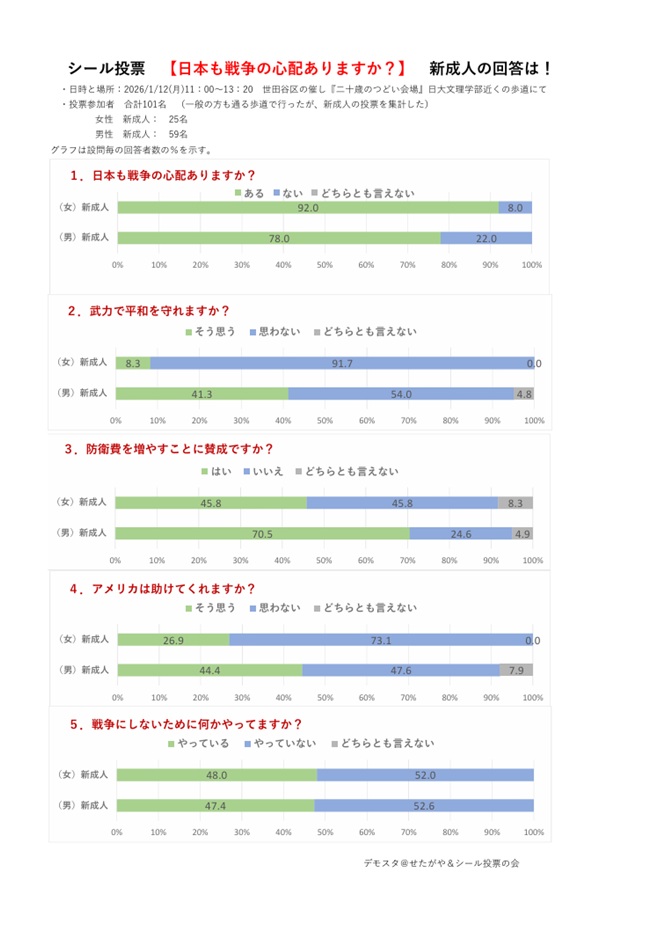

そんな折に、世田谷区に住む I さんから、成人式の当日(1/12)に実施した有志(デモスタ@せたがや&シール投票の会)によるシール投票の結果を送っていただいた(下の図参照:クリックして読めます)。成人式の会場近くに投票を呼び掛ける大きなパネルを置き、いくつかの質問を用意しておき、「そう思う」、「思わない」などの回答の枠内にシールを貼ってもらう方法だ。

下左側の図(回答女性31、男性40)のうち、「高市内閣支持しますか」の問いは、「支持する」が女性は63%、男性は75%で、いずれも高い水準だ。「首相の台湾有事発言」への評価は、男女とも50%を超えて肯定的に評価している(否定的な評価は30%ほど)。「外国人への規制強化」は60%を超す人が賛成と答えている。他方、男女とも「物価対策」は不十分としていて、高市内閣が否定する「選択的夫婦別姓」には、女性が87%、男性が71%と賛成が多い。

下右側の図(回答女性25,男性59)のうち、「日本も戦争の心配があるか」との問いに人は、「心配がある」としたのは女性で92%、男性で78%と極めて高い。「武力で平和が守れるか」については、女性は92%、男性は54%が「武力で守れるとは思わない」と答えている。しかし「防衛費を増やす」ことの是非は、女性の46%、男性の71%が、「賛成(やむなし含む?)」としている。男性の方が「武力」を肯定的に見ていると読み取れる。高市内閣の支持率が男性で高いことと関係がありそうだ。「アメリカが助けてくれると思うか」との問いには、「そう思わない」が、女性は27%、男性は44%であった。トランプ大統領のやり方に不信を感じていると分る。

新成人の意識調査は少ない。シール投票は、地域が限られて、希望者による投票だから代表性はないが、この年代の気持ちをかなり正しくとらえていると思った。政権の説明を素直に聞き、メディア報道に引きずられている傾向も見られる。男性よりも女性の方が、武力の限界やアメリカの態度を冷静に見ているようだ。これは、他の調査と一致している。

現代は「若者が保守化している」とも言われる。その背景には、ウクライナ戦争、ガザの殺戮、中国や北朝鮮に対する報道があり、自己中心の米国トランプ政権がある。他方、若者は、個人や男女の平等を大切にする感覚は強いように思う。私の青少年時代は、防空壕などの遺物が残っていたり、家庭や企業での家父長制的な意識が強かったりしていたので、それに対する反発も強かった。昔が良かったとは言えない。20歳は、これから始まる素晴らしい時代を象徴しているが、人生の苦難・苦労のはじまりでもある。政府や議員、先輩の言うことでも鵜呑みにしていては納得の行く人生が送れないことを、やがて知るだろう。

(先頭に戻る)

No.378「2025年という年」(2025.12.30)

1月の大統領2期目就任以来、報道されない日が無いほどトランプの年だった。選挙前の「直ぐに戦争を終わらせる」との発言から、ロシア・ウクライナ戦争がすぐに終わるかと思っていたが全く違った。ヨーロッパの支援は滞りがちになり、年末にはウクライナに大幅な譲歩をさせるトランプ停戦案が出されたが、合意の見通しは全くない。10月にハマスとイスラエルとの停戦合意がされたものの、ガザ地区では死者が7万人を超えたと報道されている(11/30記事)。国際条約も無視して全ての輸入品に関税を課すという政策は驚きだった。日本を含めて、アメリカ市場を手にしたい各国は、交渉をしないわけにはいかない。日本の投資はうまく行くのか、アメリカの労働者は豊かになったのか、今後のアメリカ政治はどうなるのか、予想すらできないことばかりだ。

国内では、参院選の結果、排外的な考え方の強い参政党が躍進した。公明党が与党から離脱し、より保守色が強く軍拡を許容する維新が与党に加わった。石破首相は続投できなくなり、総裁選挙で靖國神社参拝を繰り返してきた高市早苗氏が選ばれた。先の国会での高市首相の「台湾有事は、日本の存立危機状態」の発言が、日中関係をひどく悪くしている。気になったのは、周辺国を名指しした子供向け防衛白書(防衛省・自衛隊作成)が今年から学童用に配布されていることだ。教育的な配慮に欠けた一方的な内容だとして、毎日新聞は、12月29日に「小学校が困惑している」との報道をしている(10/29Yahooニュース・NBC長崎放送)。

経済面では、近年にない物価高が続いている。参議院選挙では、自民党以外は消費税の減税や廃止を掲げていたが、実際の政策協議が始まってみると、全く話題にならなくなった。物価が上がれば上がるほど、消費税の税収が増える仕組みだ。予算を自由に使いたい与党にとっては、この財源を手放すことはできないのだろう。選挙の公約がいかに頼りないか良く分かった。選択的夫婦別姓でも同じだ。当初は自民党以外は全てが賛成していた案件だ。夫婦で話し会って決めれば良いことなのに、政権の価値観を押し付けている。一旦政権につくと、古い価値観を利用する方が統治し易いということなのだろうか。ロシアでも中国でも似たところがある。

私の生活は、昨年とそれほど変わりなかった。コチョウランの栽培、近所の人との防犯パトロールや清掃、ホームページ更新などを続けている。昨年と違ったことは、No.374回で書いたように、この数年悩んでいた皮膚炎の原因が分ったことだ。金属アレルギーが主な原因だったから、金属義歯をセラミックに置き換えたので、少しずつ症状が緩和されている。おかげで、一昨年購入した電子ピアノの練習も苦痛でなくなってきた。現在は、バイエルの90番前後を行き来している。あと3年もすればバイエルは卒業できるかもしれない。

健康維持は重要なので、毎日テレビ体操などをしている。80歳台の先輩は、「後期高齢者になると1年ごとに体調が悪くなる」と話してくれた。老化にあらがうのは容易ではないが、何とか工夫して生活の質を維持したい。

(先頭に戻る)

No.377「存立危機事態が意味するもの」(2025.12.16)

11月7日衆議院予算委員会で外務大臣経験者の岡田克也議員が、集団的自衛権について高市首相に質問をした(録画⇒ビデオ集)。首相は、始めは「他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない」などと答えていたが、台湾をめぐる過去の発言(台湾の海上封鎖が発生した場合、存立危機事態になるかもしれない)について質問されると、「(台湾統一の仕方はいろいろあるが)戦艦を使って、武力行使もともなうものであれば、どう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」と答えた。首相独断の答えとの報道もある(12/13記事)。

高市首相の発言は、中国の激しい反発を招いた(記事1、記事2)。今では、日中貿易や訪日観光客への影響、文化活動や自治体間の交流に急ブレーキがかかり、自衛隊機へのレーダー照射問題まで起きている。高市首相と習近平主席との会談(10/31資料)で、日本産水産物の輸出再開が話しあわれた直後のことだったので、この発言はとても残念だった。そもそも、中国が反発する「(日本の)存立危機事態」とは、どんな事態なのだろう。

2015年安倍内閣で成立した安保法制の事態対処法第2条第4項で定義がされている(⇒条文)。

【存立危機事態】我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

以前は日本が武力攻撃された場合の専守防衛だったが、存立危機事態においては日本が攻撃されなくても自衛隊は他国を攻撃できることとなった。総理大臣が情報を総合して存立危機事態と判断することで成立する。存立危機事態への対処基本方針が国会承認を受ければ、総理大臣は自衛隊に出動命令ができる。自衛隊の出動は国会への事後報告が可能となる(⇒防衛省HP)。

定義からは、日本が直接攻撃を受けたと同じ状態を想定したと言えなくもないが、内閣の方針によっては米国が攻撃を受けたら自動的に自衛隊が参戦することもあり得るように読める。

台湾は、日清戦争で日本の植民地にされ、敗戦によって中国に返還された島である。習近平政権は台湾統一を政治目標に掲げている。明治政府が作った靖國神社は、日清戦争以降の戦争で亡くなった兵士を祀る特別な神社だ。その靖國神社に何度も参拝して人気を集めている人が総理大臣になった。高市首相は、先の戦争を肯定しているのだろうか。

中国は、「台湾問題は日本の存立危機状態になる可能性」に日本の首相が言及したことを、再び中国に侵攻する予兆と見ているのかもしれない。それならば現在の中国にとっては、放置できないだろう。高市発言は、台湾の現政権を応援したつもりだったかもしれないが、台湾政府も北京政府も他国のことだ。日本政府ができるのは(しても良いのは)、「話し会いで平和裏に解決して欲しい」と双方に言い続けることだけだ。

戦争体験者が殆どいなくなってきた。今の日本国民は、戦争で親たちが味わった悲惨だけでなく、大日本帝国の軍隊が中国などで何をしてきたのかを知らなければならない。戦争に伴って起きた数々の不都合な事実を知らないままでは、いずれ大やけどをすることになる。

(先頭に戻る)

No.376「内閣法制局の権威とは」(2025.12.9)

ずっと昔に、短期間だが法律改正の事務に関わったことがある。法律は国会(衆議院と参議院)で審議され成立するが、事務的な審査は事前に行われる。政府提案の場合、省庁で作成された法律素案は内閣法制局で審査を受ける。

審査では、国語辞典や専門書で確認するほか、法案の用語が他の法律で使われているものと比較して齟齬が無いかをしっかりと調べるのだ。法律が成立すれば、解釈は行政や司法などの関係者に委ねられるから、論理に矛盾があったり、言葉がぐらつくことは許されない。もちろん憲法に反する内容を法案とすることはできない。法制局審査で、省庁が作成した素案の文章が大きく変えられることもある。私が関わった法案もかなり修正されたので、「内閣法制局には法の専門家としての知識の蓄積があるのだ」と知った。それは役所・役人のプライドと呼べるものかもしれない。

以前は、法制局長官が国会で答弁に立つことがときどきあり、特に憲法9条の解釈と考え方を説明していたと記憶している。No.375で書いたように、安倍内閣以前は「集団的自衛権は憲法9条の下では認められない」というのが内閣法制局の一貫した解釈であり、与野党議員もその解釈を前提として質疑を行っていた。ところが、2013年8月に安倍首相は、集団的自衛権容認への解釈変更に否定的だった内閣法制局長官の山本庸幸(つねゆき)氏を退任させて、後任に外交官(駐フランス大使)の小松一郎氏をあてた。これは異常な人事であった。

この人事について、安倍晋三回顧録では「集団的自衛権は『国際法上、日本にも権利がある』と私が言っても、山本さんは『憲法上認められません』と主張を変えず、ずっとすれ違いでした。ならば代わってもらうしかないと思いました」と書いている。他方、内閣法制局で20年余り仕事をされてきた元長官の山本氏はその回顧録で「内閣法制局の組織と歴史の伝統は、私という人間の血となり肉となっていると言っても過言ではない。したがって、集団的自衛権をはじめとする憲法9条を巡る一連の政府解釈は、たとえ首相の指示があったとしても変えるべきではないと、固く心に決めていた」と述べている(⇒「安保法制10年目の真相」18p~21p)

当時の私は、内閣法制局長官の更迭人事を聞いて、とても不安になった。がっかりした。これで内閣法制局はその権威と信頼を失うと思った。政治家が公務員の人事に直接介入するのであれば、公平な判断は期待できなくなるし、不正が公然と行われるようになる。2017年の森友学園事件では、国有地払い下げへの政治家の介入と財務省の文書改竄が明るみになった。2020年就任直後の菅総理大臣が学術会議会員の任命拒否をしたのは、法制局長官の更迭人事が前例になったと思った。最高検察庁長官の定年延長も安倍首相の人事介入かと噂されていた(2020記事)。行政官が政治家の意向を汲んで仕事をするのは当然であるが、職員人事への直接の介入は、法令や行政のルールを無視する政治家の無理筋を進めることになりがちである(森友学園問題に関わった財務省理財局長だった佐川氏は、国税庁長官に栄転した。安倍首相の考える信賞必罰だ)。

(先頭に戻る)

No.375「集団的自衛権の危うさ」(2025.11.21)

他者から攻撃を受けたときには、反撃する権利がある。個人の場合は正当防衛権(刑法第36条)があり、国には自衛権が認められている。個別の自衛権は国際慣習として認められてきた考え方だ。1945年に国連憲章第51条で、個別の自衛権のほかに集団的自衛権が認められた(第51条条文)。中南米諸国からの要請とトルーマン大統領の指示で米国代表のダレス氏が作成した規定である。アメリカとカナダを含む中南米は、1951年に米州機構(解説)を設立し、侵略に対する共同行動が取れるようになった。この機構の下でアメリカ軍はドミニカ内戦に介入した(OAS説明)。

日本は憲法9条で戦争を放棄している。国連憲章で認める自衛権との関係はどう説明されているのだろうか。10年前の安倍内閣以前には、内閣法制局は、「日本にも自衛権は認められている。その根拠は憲法13条にある」としている。憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と書かれている。国政の上で、国民の生命や自由などの権利を守ることは国の義務なのだから、他国から攻撃された際に、国民の権利を守るために反撃することを、憲法は否定していないという考え方だ。

それでは、日本が集団的自衛権を行使できるか否かは、どう考えるべきだろうか。安倍内閣以前の内閣法制局や1960年当時の首相(岸信介)の考えを私なりに整理すると次のようになる。

① 集団的自衛権を行使することは、自国が攻撃されていないのに、他国を攻撃することである。国際法上の特別なとりきめもないのにこれを行うことは違法行為になり、相手国から抗議され報復されても仕方がない。

② 平和主義を基本原則としている日本の憲法は、戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているのだから、自衛のためとは言っても無制限に何でもできるということにはならない。

③ 自衛のための措置(反撃)は、他国からの武力攻撃で、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという事態に対処し、国民の権利を守るために止むを得ない措置として初めて容認されるものである。

④ 従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない。

安保法制(戦争法と呼ぶ人もいる)の成立から10年目の今年、安保法制違憲訴訟に関わってきた弁護士や長谷部恭男早稲田大学大学院教授らが「検証 安保法制10年目の真相」(2025年7月30日発行朝日新聞出版)を書いた。私の知らない裁判の世界と、訴訟の背景や考え方が面白い。この本を参考にして、今話題の高市首相の発言を考えていこうと思う(⇒11/7岡田・高市問答FACT)。

(先頭に戻る)

No.374「金属アレルギーによる皮膚炎」(2025.10.26)

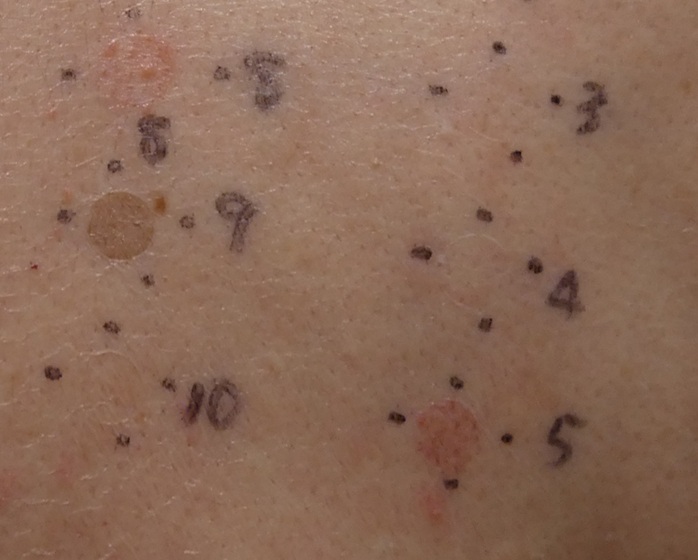

3年ほど前から皮膚炎(湿疹)になった。初めは腕や下肢に小さな発疹ができた。ダニのせいかと布団を干したり畳に薬剤を撒いたりした。半年ほどして頭にも発疹がでたので、皮膚科(高齢のY医師)に行ったら「脂漏性湿疹」といわれた。菌が原因の場合もあるので、抗真菌剤をシャンプーに混ぜて使った。そのうちに腹部も背中も痒くなり、手のひらにも小さな水泡ができた。Y医師は「汗疱性湿疹」と診断した(下左写真)。身体と手は強めのステロイド軟こうを塗った。顔や頭部には、細菌感染症の薬(ゲンタマイシン)を含む弱いステロイドを塗った。しかしなかなか治まらず、暑い季節には症状がひどくなった。夜はかゆみで眠れないくらいになるので、毎日就寝前に抗ヒスタミン剤を飲み続けた。

Y医師に皮膚炎の原因を聞いたら「分からない」とのこと。「症状に合わせた対症療法しかない」と言われた。仕方がないので原因を推測して、ビタミンB2・B6(チョコラBB)を試したり、皮膚炎に効果がある漢方薬(十味敗毒湯)をしばらく飲んだりしたが、治る気配は全くなかった。パートナーから「医者をかえてみては」と促され、アレルギー検査をしている別の皮膚科(大学の兼任講師でもある比較的若いH医師)で、今年の4月21日に検査をしてもらった。ハウスダスト、杉花粉や食べ物など39項目のアレルギーは血液検査を行い、金属アレルギーはパッチテストを行った。血液検査39項目のアレルゲンは全て陰性だった。パッチテストは、皮膚に金属を含むシールを貼って反応を見る方法で、一度に20種類の金属を測定できる。検査費用は合わせて6千円だった。

下右の写真は、検査開始2日後パッチテストの結果の一部である。写真の3番はクロム、4番はニッケル、5番はコバルト、8番はスズ、9番は金、10番はプラチナで、5番のコバルトに陽性反応、8番のスズに擬陽性反応がでた(9番は色がついているがこれはシールの糊)。

体内の金属については、7年前に1本の義歯(部分入れ歯)を入れてもらっていたことに気がついた。そこで、H医師の作成したパッチテスト結果を歯科医に渡し、義歯に使われた金属が何かを調べてもらった。やはりコバルトだった。直ぐにこの義歯を外した。続けて虫歯治療による金属(ニッケルなどを含む)を、半年かけてセラミックに置き換えた。すると徐々にひどい痒みが消えて、最近は就寝前の抗ヒスタミン剤を飲まなくてもすむようになった。ようやく光りが見えてきた。

今年7月に「金属アレルギー診療と管理の手引き2025」が発行された(⇒資料PDF)。皮膚科医と歯科医などの共同作業である。ピアスによる局所的金属アレルギーは知られているが、近年は全身型金属アレルギーが増えているという。パッチテストは必須の検査であることが強調されていた。検査をしない皮膚科医は多いと書かれている。患者にとって有益な話が満載だ。(先頭に戻る)

No.373「少数与党状態を歓迎する」(2025.10.17)

自民党は、石破総裁の後任として、党員投票を含めた選挙を行い高市早苗氏を選出した(10/4記事)。高市氏は党内では鷹派的な言動で知られ、靖國神社参拝も欠かさない保守的な論客の1人だ。総裁選の前には食料品の消費税減税を主張していたが、幹部から賛同が得られず「撃沈した」として言わなくなった(記事)。小泉進次郎氏勝利の予想が外れたのは、麻生派のおかげだったといわれている。少数与党は続いているので野党の取り込みが話題となっていた。

そんな中で、驚いたのは自民党と長年連立をしてきた公明党が政権からの離脱を決定したと報道されたことだ(10/10記事)。斉藤鉄夫代表は「企業団体からの献金の窓口を各県1つと国レベルに限るよう要求したが聞き入れられなかった」と離脱の理由をあげた。公明党の要求は「企業団体献金の廃止」ではなく控えめなものだったが、自民党は決断できなかった。安倍派幹部だった萩生田氏を幹事長代理の要職に付けたことが問題だったかもしれない。あるいは、麻生太郎氏が「台湾有事は日本有事」と主張していることへの懸念があったからかもしれない。公明党を支持する友人の一人は「これからは公明らしく頑張れると思う」と語ってくれた。

国会は10月21日に招集され、首相指名選挙も同日行われることがほぼ決まったが、他党との連携や連立のために政策の擦り合わせをするのは時間がかかる。安易な妥協は、党内の分断や支持者の離反を招き、次回の衆議院選挙で票が減る恐れがある。党首や代表は用心深く考えているに違いない。こういう状態は、政治への国民の監視を意識していることでもある。8月末の調査では、参議院選挙の与党敗北で、「自民党議員に政治と金の責任がある」と回答した人は81%だった(記事)。公明党は、こうした世論を意識していると思う。

「与党が多数であれば政治が安定していて良い」とは一概には言えない。自民党が安定多数(単独で過半数)だった安倍内閣時代には、裏金疑惑(企業団体からの寄付の不記載)だけでなく、森友学園への国有地払い下げや文書改竄、加計学園の獣医学部設立への首相の介入疑惑、安倍後援会の桜を見る会への金銭提供、統一教会の広告塔になった事件、法制局長官を法律家から外交官に代えて従来の政府見解を変更させて、自衛隊が米軍と共同して戦争できるようにする安保法制の強行採決などがあった。

過去を考えれば、不安定な少数与党の状態こそが、与党議員は驕ることができなくなるし、野党側も影響力が大きくなるので、少数者の要望でも諦めたりせず、無責任な発言はしにくくなると思う。様々な課題で議論が活発に行われるのではないないだろうか。多党化時代とも言われるが、一般国民にとっては歓迎すべき状態だ。私は、食品に係る消費税廃止を願っている。多数の政党が公約に掲げていたのだからできないはずはない。(先頭に戻る)

No.372「ともだちの絵画展」(2025.9.25)

ようやく涼しくなった9月23日(秋分の日)に,、友人のMさんに誘われて銀座の紙パルプ会館に行った。製紙業界の関係者の絵画展だ。広い展示室には40枚ほどの作品が並んでいた。Mさんの話では、出展者には90歳の方から、20歳代までおられるとのこと。この絵画展は、毎年1週間ほど開催され、今年で15回になる。展示の準備から期間中の案内、後片付けまで、出展者が役割分担しているとのことだ。

一口に絵画と言っても、画題は「大日如来坐像」、「雨のオンフルール」などと名前が付けられていて、描かれる対象は、静物、風景、人物、抽象画、想像上のものなど様々である。材料も油絵、アクリル、水彩、鉛筆(色鉛筆)、パステル、版画、水墨など多様だ。長年絵画を愛して制作を続けて来られたのだろう。それぞれの作品には味わい(個性)が感じられる。油絵などは、一つの作品を仕上げるのに何か月もかかることもあるらしい。その間の作者の気持ちが作品の個性として表れてくるのだろうか。展示全体の印象は、美しさや驚きを強調する装飾的なものというよりも、暖かさ、優しさ、懐かしさを感じさせる作品が多かった。私は見ていて安らぎを覚えた。案内して下さったMさんに感謝している。

絵画展を見ると大学時代の友人のYさんを思い出す。Yさんは大学を卒業した後に上京して、アルバイトをしながら美術学校に通い始めた。油絵、水彩画など色をつけた作品は多くはなかったが、ときどき絵を志す仲間と一緒に画廊を借りて展示会をしていた。画廊の借料はとても高いので、銀座などの都心で行うときは、細い裏道に面した場所で、地下室や2階だった。

それでも、絵画にかける熱量はとても高かった。「絵の勉強で一番重要なのはデッサンだ」、「人物を描くのが大事なのは誤魔化しがきかないからだ」、「将来はゴッホのような画家になりたい」などと話してくれたのを思い出す。

私は、「画家なら絵が売れなくちゃ」と思っていたので、「大勢が好む花鳥風月を描いたら売れるのではないか」などと言った。考え方の違いで言い争うこともあった。そのYさんは、40年前に37歳で亡くなった。彼の家族から電話をもらった翌日、病院に見舞いに行ったが、私が病院にいた時には目を覚ますことはなかった。翌日も病院に行った。彼のお姉さんが「昨晩は目を覚ましたので家族で話ができた」と言っておられたが、私とは終に話ができずに亡くなったしまった。胃がんだった。ランニングなども欠かさず健康に気を使っていたせいか心臓は丈夫で、昏睡状態になっても数日動きつづけた。後日、絵の仲間や在京の同級生などが集まって葬儀をした。私は最も頻繁に付き合っていた友人として弔辞を読んだ。読みながらふいに涙がこみあげてきた。それからは、展覧会や画家の話を聞くと、いつもYさんを思い出す。(先頭に戻る)

No.371「自民総裁選 選挙の争点は何?」(2025.9.10)

自民党は、7月の参議院選挙での敗北の総括を9月2日に公表した(⇒報告書)。この報告書の評価は様々だが、自らの欠点も含めてかなり詳細に書かれている。政治と金の問題も取り上げていて「解党的出直しに取り組む」と締めくくっている。同日、両院議員総会が開かれ、総裁選前倒しの是非を聞く方針が出された。9月8日にその結果が出される予定だったが、9月7日の夕方、石破首相は「首相を辞任する。次期総裁選には出馬しない」と明言した(9/7辞任会見)。

石破茂氏は、昨年9月に党の総裁選で勝ち10月1日に首相に選ばれた。安倍派などの裏金問題のせいで、3年間続いた岸田内閣の後半の支持率は20%台(不支持率は60%)となったが、石破首相になって内閣支持率は44%に回復し、不支持率32%を上回った(下図NHK支持率)。石破首相は、就任直後に衆議院を解散して衆議院議員選挙を行った(NHK記事)が、結果は裏目に出た。

この時の世論の関心は、物価高への対応のほか、裏金議員の追及と再発防止が最大の課題だったが、石破内閣は、政治と金の課題に積極的には取り組めなかった。抵抗が余りに大きかったのだろう。企業献金は廃止できないなどと言い続けた結果、政治と金を巡る問題は尾を引いた。その結果の参議院選挙だ。安倍派は、統一教会との癒着、裏金問題など自民党の評判を下げる最大要因だった。総裁になってからの石破氏は、安倍晋三氏の盟友である麻生派からの協力を得られず、自分の望む施策が殆どできなかった。その考え方は参議院選挙後の広島、長崎での挨拶、8月15日の式典での首相の言葉などににじみ出ている。真意が少しずつ理解されてきたのか、選挙後のNHK世論調査で石破内閣支持率は上昇し、最後は39%になっている。自民党支持者では支持率が過半を超える。私は首相を続けて欲しいと願っていたので、辞任はとても残念だった。

自民党の選挙総括に書かれた「解党的出直し」の意味は大きいと思う。裏金問題が明るみになったとき、岸田首相は派閥解消を掲げたが、最高顧問の麻生氏は「自分の派閥は解散しない」と言い切り、今もそのままだ。参議院選挙後には、安倍派だった西田昌司議員などがあからさまに石破首相を批判していた(7/28記事)。参院選挙では、安倍晋三氏が集めていた保守系右派の支持者が参政党の支持に回った。こうした経緯をみると、自民党は、既に半ば解党されているように見える。これが国民にとって良いことか悪いことかは分からない。10月4日投開票日の総裁選までにどのような議論がされるのかとても気になるところだ。私は、温暖化対策に積極的な人、戦争は絶対に起こさない知恵のある人に総裁になっていただきたいと思う。自民党員の皆さんがそのような総裁を選んでくれることを切に願っている。

No.370「年々深刻化する猛暑」(2025.9.9)

猛暑日(35℃以上)が続いている。40℃を超える場所も毎年出現して、その観測地点は増えている。1905年ころに書かれた夏目漱石の「吾輩は猫である」の夏の場面で「こう暑くては猫といえどもやり切れない。皮を脱いで、肉を脱いで骨だけで涼みたいものだ・・・」という記述がある(青空文庫 六)。

1905年前後の東京の最高気温を調べたら、1900年と1901年は8月に35℃を超える日がそれぞれ1日あったが、1902年から1910年までは、35℃を超える日はなかった(気象庁データ)。現代の東京の猛暑日は、2023年は22日、2024年は20日、今年は9月8日までに29日となっている。京都や名古屋はもっと猛暑日日数が多い。ちなみに全国で最も遅い猛暑日は、2013年に10月9日に糸魚川市で観測されているので、今年の東京もまだ猛暑日が増える可能性がある。

漱石の時代には、エアコンがないから、32℃ほどでも耐えられないほどの暑さだっただろうが、住宅の多くは木造で、農地や空き地があり、風通しが良く夜の気温は比較的早く下がるので、蚊帳を吊って風を入れれば睡眠が取れた。近所に水田や森があれば、気温が下がるのは速い。私の子供のころも同じ状況だった。

しかし現代は、舗装された道路や巨大なコンクリートの建物が増えて、日が落ちても気温はなかなか下がらない。特に大都会では、エアコンや工場、交通機関からの排熱の影響もある、しかも、日本列島は温められた海水に取り囲まれている。このままでは、秋と春が無くなりそうだ。大気中の温室効果ガス濃度は高まり続けていて、温暖化を止められる見通しは全く立っていない。

私は、40年ほど前までは温暖化がこれほど深刻になるとは予想もしていなかったが、今は、人類最大の危機だと思っている。これは、夏の猛暑化、気象災害、砂漠化と洪水、食糧危機、海面上昇、感染症の拡大などの重大問題を伴う。一国だけでは何ともならず、全人類が協力して取り組まなければ解決はできない。日本の場合、コメをはじめとする農産物で収量の減少や品質低下、魚介類の不漁などが話題になっている。政治家には、温暖化対策に関心がある人になってもらいたいと思う。そして外交で、米中露など世界の政治リーダーに温暖化対策に真剣に取り組むよう働きかけて欲しい。もちろん言うは易く行うは難い課題だ。温暖化に無頓着な政治家もいる。逆に温暖化の進行を放置し、北極海航路の開発や極地の地下資源の発掘など開発を進めようとする人達もいる。

No.369「地球温暖化と暑さ対策」(2025.8.21)

このところ猛暑日(35℃以上の日)が続いている。直接的な原因は、日本近海の海水温が高いことだ。気象庁の海面水面調査によれば、海面温度は30℃を超える場所もあり、全国的には平年よりも2~4℃高い(データ)。海からの風は、熱気と大量の水蒸気を含む雲を生む。大雨を降らす雲が次々と同じ個所に掛かる線状降水帯ができると、冠水、洪水、土砂崩壊で大被害がでる(例:8/10熊本)。猛暑も大雨も背景には地球温暖化がある。

気象学者は、「地球温暖化の原因は、人間活動で二酸化炭素やメタンなど温室効果をもたらすガスが増えたため」と考えている。今年の6月中旬と7月下旬に日本が異常な猛暑に見舞われたことについて、研究者集団は、地球温暖化がなければ起きなかったとし、近い将来は異常な猛暑が日常化すると警告している(記事・WAC)。

他方、地球温暖化を信じたくないトランプ大統領は、パリ協定から離脱を決め、「化石燃料を掘りまくれ」と演説し、支持者から喝采を受けている。そのアメリカでもテキサスで7月に大洪水が起き大勢が死んだ(7/10NHK)。温暖化による被害が出ても、原因を考えようともしない人達が政治を動かしている。砂漠化、猛暑、洪水、山火事、食糧危機、海水面上昇、動植物の絶滅などの状況を見ても何も言わない。それどころか、予算を削減して温暖化対策を妨害しさえしている。

連日の猛暑日だ。たいてい熱中症警戒アラートが出されている(環境省サイト)。こまめに水分を取ること、不急の用が無ければ外出せず、室内ではエアコンを使うことが推奨されている。日傘、携帯扇風機など暑さ対策のグッズや作業着が盛んに売られている。

先日、家電量販店で首に装着する品(下の写真)を買った。これはPCM(相変化材料 Phase Change Material)を使った製品で、個体から液体になるときに多量の熱(潜熱)を吸収する性質を利用している。パラフィンなど材料の組み合わせにより、いろいろなPCMの種類がある。私の買った製品は、28℃以下で凍結し固体になる。固体状態で首(通常35℃ほど)につけると熱が奪われるので、接触部分は少し冷たく感じる。猛暑下でも1時間ほどは冷たい。PCMは、氷とは違って過激には冷たくないし、水滴もつかない。電気もいらず、繰り返し使うことができる。宇宙服の開発で発明されたと言われている。こうした商品が出てくるのは楽しいが、人類が地球温暖化を招いたことを思うと、残念で少しみじめな気持ちにもなる。

(先頭に戻る)

No.368「ノーモア・広島・長崎」(2025.8.8)

戦後80年目の夏だ。一昨日は広島の平和祈念式典をテレビで見た。25年ほど前に広島市に3年間住んでいたので、市内の平和公園、原爆ドームと平和記念資料館、比治山の墓地や碑は何度も訪れている。テレビでは見覚えのある風景が放映されていた。広島に住むまでは、原爆被害については、ぼんやりした悲しみの感覚しか持っていなかった。しかし資料館で、熔けた瓦、焦げた衣類や歪んだ食器や時計、大ヤケドの人体、体に刺さったガラス、化膿した皮膚に食い込んでいるウジ、ケロイド、放射線障害で抜けた頭髪の写真や被爆直後を描いた絵を見て、原爆被害の意味が少し分った気がした(⇒資料館HP)。

資料館では、被爆者が語る被爆時の様子やその後の体験談を聞くことができる。被爆当日までの家族や友人との日常が原爆によってどう変わっていったかを聞くと、被爆者への同情とともに、そうした状況に被爆者を追い込んだ当時の状況に怒りも覚える。なぜ、一般市民が住む都市に原爆を投下したのか、敗戦は決定的と分かっていながら大日本帝国はなぜポツダム宣言を直ぐに受諾しなかったのか、そもそも、何のために戦争を始めたのかなどを改めて考えた。そうした疑問に答が出せたとしても、原爆投下を許した原因(エリートの思い上がりと無責任さ、命を軽んじる正義感など)が簡単には除かれない以上、原爆の悲惨が自分達の生活の中に再び入り込んくるのでは、という気持ちになる。

今年は、2月に被爆者の話を直接聞く機会があった(⇒No.361)。4月には演劇鑑賞会で、広島の原爆を扱った「獅子の見た夢」(劇団東演)を観た。この芝居は、築地小劇場を引き継いだ演出家の1人八田元夫(はったもとお)の率いる劇団(桜隊)が、慰問に赴いた広島での被爆を物語ったものだ。戦争に協力させられながらも、自分たちの目指す民衆のための芝居を追求する情熱を感じさせた。とても感動したので、芝居の原作者堀川恵子の「戦禍に生きた演劇人たち」(講談社)を読んだ。そこには、櫻隊の被爆後の姿も克明に描かれている。早稲田大学に寄付された八田元夫の集めた遺品(作品、写真、記録)に基づくドキュメンタリーだ。偶然に東京に戻っていて被爆を免れた八田による調査記録も含まれている。即死した人だけでなく、生き延びた人の症状が出てから死に至るまでの生活記録は、資料館で見聞きしたことと同じだった。8月6日のテレビは、桜隊の慰霊の式典が都内で開催されたと報じていた(8/6NHK首都圏)。

今年の広島原爆の日で、こども代表は「たとえ一つの声でも学んだ事実に思いを込めて伝えれば、変化をもたらすことができるはずです」と訴えた(動画)。素晴らしい誓いだ。松井市長は、被団協のノーベル平和賞受賞に触れ、核兵器禁止条約にオブザーバー参加を要請した(動画)。石破首相は、資料館にも言及して被爆の実相を世界に知らせたいといった。核兵器禁止条約に触れなかったのは残念だったが、あいさつの最後に原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑の歌を紹介した(動画)。

「太き骨は先生ならむ そのそばに小さき頭の骨あつまれり」(被爆歌人正田篠枝)

このような挨拶をした首相はこれまでいなかったことを記憶にとどめたい。

(先頭に戻る)

No.367「参院選結果は吉か凶か」(2025.8.4)

7月20日の投票日の参議院選挙結果がでた(NHKデータ)。裏金・不記載問題などのため自民党の議席が多少減るとは思っていたが、公明党の議席も減ったために、参院でも少数与党になってしまった。石破首相は、自民党内から辞任要求が出ている中で続投する意思を表明した。「石破辞めろ」と要求している議員の少なからぬ人が、裏金・不記載をしてきた安倍派などなので、国民の生活を考えるよりも、党内での権力争いをしているように見える。

選挙結果の特徴は、参院でも自民・公明が少数与党になったことのほかに、野党第一党の立憲民主党が伸びなかったことと、手取りを増やす政策で昨年から話題を呼んでいた国民民主党が増えたこと、参政党が予想外に大きく議席を伸ばしたことである。

参政党の躍進(選挙前2名→15名)は驚きだった。メディアや専門家による分析では、日本人ファーストという標語が受けたとか、年代別には30代、40代層の支持を集めたとか、これまで政治に無関心だった人が投票に行った結果、投票率が上がったとかが言われている。若者がSNSで友人に候補者の演説を転送したりして支持者が増えていったようだ。自民党は、8月中に選挙の総括をする方針で、既に落選議員からの意見を聴き始めたとのことだ。自民党の分析結果は、野党にとっても参考になるにちがいない。

自民党の票が減った理由は、裏金問題だけではない。これまで安倍氏を支持してきた保守的な人達が、保守党や参政党の支持に回ったことがあげられている。

そうした中の1人から話を聞くことができた。彼は、これまでは安倍晋三や高市早苗を支持してきたが、「石破は偉そうな話し方で顔も気に入らない」ので、選挙区では参政党の候補者に、比例区では保守党に入れたとのことだった。重視する価値観(家族観)は、女性は家で子育てをし、男が外で働いて家庭を守るべきというものだ。「香港や台湾をめぐる中国政府のやり方に危機感をもっている。2024年8月に日中友好議員連盟(自民党元幹事長二階俊博ほか超党派の議員の参加)が訪中したことは、中国に媚びているようで不愉快」との気持ちを語ってくれた(2024NHK)。「新聞は信用できない」から購読せず、ネットニュースやユーチューブを参考にしているとのことだった。

今年、世界最強のアメリカの大統領にトランプが就任してからは世界の政治と外交が大きく変わってしまった。日米関税交渉は、一方的に関税を引きあげられても文句も言えない状況になっている(文句を言えば更に関税を引き上げられる⇒8/1記事・8/4記事)。一方的で理屈や根拠を無視する米国大統領が、次に日本にどんな要求を突きつけてくるのか、かつてない不安定な時代を迎えている。参議院でも国民の選択がなされた以上、先ずは政府と国会議員にしっかりと考え、頑張ってもらうしかない。

(先頭に戻る)

No.366「WinWinとなる自由貿易」(2025.7.10)

参議院選挙(7月20日投票日)が始まった。昨年の衆議院選挙で少数与党になった石破内閣が参議院で勝てるか負けるかが最大の関心事となっている。折しもトランプ関税は、8月1日からは日本からの全輸入品に25%かけられることとなった(記事)。既に4月から全輸入品に10%の関税がかかっており、自動車と鉄鋼・アルミニウムには、分野別に25%と50%の関税がかかっているので、これらの関税が固定されれば、日本経済への影響は深刻である。関税交渉に対する与野党の対策の違いは殆どない。輸出が大きく減って、失業や賃金の引き下げが起きることをどの政党も心配している。石破首相は、「交渉は双方がWinWinになるよう焦らずゆっくり急ぐ」と強調している。

トランプ大統領の大幅関税の背景には、近年のアメリカの貿易赤字増大がある(データ1・データ2)。アメリカには労働力不足と人件費の上昇、技術力の相対的な低下、政府の財政赤字などの問題があるので、関税引上げだけで解決するとも思われない。

自由貿易に関しては、学生の時に「リカードの比較生産費説」を聞いたことがある。2つの国(仮にA国とB国)があって、それぞれの国が2種の商品(仮に小麦と自動車)を作れるとするとき、それぞれの国が相対的に生産コストが安い商品(例えばA国が小麦、B国が自動車)の生産に特化して貿易をした方が、全体として富が増えるという説である(説明)。自由貿易の重要性を強調する説として現代でも生きている学説である。双方がWinWinになれる貿易の原理だ。

トランプ大統領は、関税引き上げと合わせて、車を売りたければアメリカに工場を作れ、アメリカ人を雇えと投資を促している。日本の企業もそうした働きかけに乗らざるを得なくなっている。輸入品の関税を支払うのは、最終的には輸入国の消費者である。しかし、企業は競争にさらされている。値引きしてでも顧客をつかみたいと思うから、輸出国の生産者・労働者にそのしわ寄せが来る。アメリカが輸入品に高関税をかけても、なお、アメリカ国内で製造する企業が育ってこなければ(アメリカの消費者が、日本製品を選び続けるとすれば)、そのときこそ、アメリカの衰退が決定的になるに違いない。アメリカの消費者と輸出国の生産者の我慢比べの様相になっている。高関税は、トランプ大統領の無謀で壮大な社会実験でもある。

長い目で見れば、トランプ関税対策は、技術革新や研究開発に力を入れて、他国の追随を許さないほどの製品を作ることしかない。日本は、半導体やソフトウエア、国産ジェット機の商品化をアメリカに妨害されてきた歴史がある。レアアースなど中国依存だったことの反省がなされているが、それと同様に、アメリカ一辺倒ではない政策でしか日本が生き延びる道はないと思っている。安倍内閣以来、大学や研究機関への予算はカットされ続けてきた。その結果、科学技術論文数もかつての世界3位から13位に落ち込んでいる(2024データ)。私が子供の時からずっと聞かされてきた「科学技術立国の実現」は、島国日本に課せられた永遠のテーマだ。石油などの資源のない日本が頼れる最大の資源は人間(知恵と工夫)である。政治の役割は重要だ。

(先頭に戻る)

No.365「利己的と利他的は表裏一体」(2025.6.12)

たいていの生き物(個体)は、何はさておき、自分が生き延びなければならないので、自分優先になるのは当然である。今の生物学者は「生き物(遺伝子)は利己的である」などと考えているようだ。働きアリのように自分の子供を残さないものであっても、自分と同じ遺伝子が女王アリを通じて次世代に効率よく伝えられていることが分かった(ハミルトンの法則)。だから「生き物は利己的」という考えに逆らう人はほとんどいない。

他方、人間は「利己的」だけでは生きていけない。集団の中でわがままやケチは嫌われるからだ。狩猟社会でも農耕社会でも、仲間と協力しなければ食べ物が手に入らない。兵士は自己を犠牲にして国(領土や政府)を守ることを求められる。利他的な行為は感動的であり美しくさえ感じられる。宗教団体では信者は多額の献金を行うことが尊ばれる。安倍晋三さん(統一協会の広告塔)を撃った被告は、「母親が統一教会に1億円者もの寄付をして家庭を壊されたことが撃った理由だ」と語っている(記事1・記事2)。教団で母親は、神の心に沿うとして表彰されていた。被告の母親は家族の中では利己的だったが、教団内では利他的でもあった。

物を販売することは、利己的な行為であるが、顧客に必要なものを届ける意味では利他的な行為でもある。このように考えると、詐欺などの犯罪を別にすれば、たいていの人間の行為は、利己的であると同時に利他的である。日本生物地理学会のシンポジウムで、研究者が「戦争が起きるのは、仲間を助けようとする利他性を持っているからだ」と言っていたのが印象的だった。

私自身、ある時は利己的になったり、ある時は利他的になったりする。例えばWFP(国連世界食糧計画)に寄付をすることがある。飢餓状態の子供達を救いたいという願いでもあるが、日ごろ利己的な自分をときどきは開放したいと思うからだ。

「人類愛」という言葉がある。敵も味方も区別なく、異教徒も異人種も区別せず愛する態度である。敵国の兵士も負傷すれば救済する赤十字のような存在である。今日では、トランプ大統領のような排外主義や仲間優先の政治が目立っているが、狭い範囲の利他性(愛国や愛社精神)ではなく、人類愛こそが、私たちがめざすべき究極の利他性なのではないかと思っている。人道的な観点の国際条約や支援機関が作られてきたのは、多くの人がそこに気づき始めたからだろうと思う。

冒頭に書いたように、現在の多くの生物学者は、生物は利己的(selfish)であると考えているが、近年の研究では、ボノボやフサオマキザルは他の個体と差別されることを嫌い、食べ物を分け合うことが観察されている(事例1・事例2)。更に観察や研究が進めば、利他的な遺伝子が見つかるかもしれない。多くの生き物は、同種の他の個体がいなければその種を存続できないからだ。おそらく利己性と同時に多少の利他性を持つように進化しているのではないかと信じている。

(先頭に戻る)

No.364「我、迷うゆえに考える」(2025.5.12)

17世紀に生きた物理学者のパスカルは、「人は考える葦」と書いている(著作は読んでいないのでは確かめていないが)。パスカルは哲学者でもあるので、人間観察に優れていたのだろう。聖書には「人は迷える羊」と書かれているそうだ。群れ(良き指導者)からはぐれた羊はさまよって狼に食べられてしまうという意味だ。いずれも「人間」を理解する上では、意味のある言葉だ。

聖書やパスカルが言いたいことの1つは「人間は弱い存在」ということ。もう一つは「迷うという特性」をもっているということだと思う。パスカルは、「迷う」という言葉は使っていないけれど、「考える」には「迷うこと」(道が分からなくてうろうろする意)が含まれているからだ。

人生にはいくつかの選択肢があり、日常的には小さな選択と決定が続いている。何をするのか、どんな手順で作業をするのか。絵を描くにしても題材、筆や絵の具などの手段を決めなければならない。ロボットならぬ人間には、あらかじめすべてが決まっているわけではないから、必ず「迷う」状態が起きる。そうなると、「あーでもない、こーでもない」と考えることになる。いくつかの選択肢があれば、その利害得失を比較する、または、自分が納得できるか、できないかで決定することになる。結論が出ない場合もある。これが「考える」ということだ。

他方、考えなくても良い場合があるし、考えることが目的に合わない場合もある。例えば、小学生が言葉を学ぶのは、考えるというよりも、習う(慣れる)と言った方が良い。なまじ考えようとすると、訳が分からなくなる。あるいは戦場に参加する兵士は、「敵らしき者が見えた場合には躊躇なく撃て」と教わるだろう。考えていたら、自分が先にやられてしまうからだ。結局上官に従えということになる。宗教においては、信者になろうとする人は、教団の指導者の言説に従うほかない。一般の信者には、教義の勝手な解釈は許されていない。先生と生徒、指導者と一般信者との間には、その知識や情報量が各段に違うので、生徒や一般信者が疑問や異論を考えたとしても、先生(指導者の権威)に説得されてしまうのが普通である。

こういう事情があるので、私の友人には「盲目的に他人の言説に従うのではなく、自分の頭で考えよう」と主張する人が多い。その主張はもっともではあるが、自分の頭で考えること自体がなかなか難しい。学生の時も、仕事についてからも、先人から習うことばかりだったからだ。それを乗り越えるには、自分の考えとは違う意見や新しい事実を発見することが必要だと思う。おそらく研究とはそうした作業をさすのだろう。自分の考えとは違う見方や新しい事実に接すると、これまでの自分の考え方に迷いが生じることがある。すると否応なく考え始めることになる。それが人生を豊かにする。更には社会が進歩する。多様性が大事である理由の一つは、そこにあると思っている。

デカルト風に言えば、「我、迷うゆえに(新しい考えを持った)我あり」だ。

(先頭に戻る)

No.363 「正義が逆転する人間の世界」(2025.4.5)

NHKの朝ドラ。今週(3月31日)からは、アンパンマンを生んだやなせたかしと暢子(のぶこ)夫妻をモデルにした「あんぱん」だ。ドラマの冒頭で「正義は逆転する」というナレーションが入った。この朝ドラは、決してひっくり返らない正義を求めた人の話でもある。「ゲゲゲの女房」も面白かったが、漫画や絵本作家の生き方にも、戦前から戦後にわたる時代の人々の考え方にも関心があるので期待している。

日本では、敗戦によって家父長制・天皇主権の正義が変わり始め、今は民主主義的な価値観(男女平等、個人の尊重)が基本になっている。昨年再選されたトランプ大統領は、まるで王様(又は独裁国のトップ)のようにふるまっているが、EUの基準で言えば、トランプ氏の排外主義的な言動はヨーロッパの「極右」のそれに近い。昨年までは、中国を非難する際に用いた「法の支配」や「自由で開かれたインド太平洋」と声高に言ってきた日本政府も、トランプのアメリカに対しては言わなくなった(言えなくなった)。これも「正義は逆転する」という表れか。

4月になってからは世界の株価が暴落しはじめた。トランプ大統領が全ての輸入品に高率の関税をかけると決めたからだ。各国の指導者は困惑し、報復関税を行う国(中国やEU)や目こぼしをねらう国(日本、韓国、マレーシアなど)が報道されている(4/4BBC・4/5NHK・4/4JETRO・4/3Yahoo)。関税を引き下げることを基本とした大戦後の経済秩序(ガット体制とWTO体制)の大きな転換点になるという論評もある。日本は、経済も軍事もアメリカに従属しながら発展してきたので、この大転換は特に頭が痛い。関税の引き上げ後も貿易を続けようとすれば、その分を輸入国の消費者が支払うか、輸出国の企業が利益を削って(更にコストカットして)支払うことになる。いずれ不満が高まって、政策を変えなければならないだろうが、しばらくは報復の応酬が続くだろう。経済分野での世界戦争が始まったようだ。

人間の世界の事件は偶然(後から振り返れば「必然」なのかもしれないが)に左右されることが多いように思う。大統領候補のカマラ・ハリスがあと少し人気があれば、あるいは高齢のバイデンが大統領候補地位を譲る決断を早くからしていたら、トランプの勝利はなかったかもしれない。第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約で、フランスなどがドイツに過大な賠償金を請求しなければ、ナチス・ヒトラー政権は生まれなかったかもしれない。そうすれば、日本は日独伊三国同盟を締結せず、真珠湾攻撃もしなかったかもしれないなど。

歴史に「もし・・・だったら」は意味が無いとも言われているが、偶然の事件が積み重なって、大きな戦争は起きるのだとしたら、ちょっとしたことにも警戒が大事だと思う。

(先頭に戻る)

No.362 「人類は戦争を放棄できるか」(2025.3.24)

3年前に始まったウクライナ戦争は依然終わる気配がない。この分では21世紀も「戦争の世紀」になりそうだ。今年1月に就任したトランプ大統領は、アメリカの利益を図る観点で停戦を斡旋している。しかし、双方の譲歩はトンデモなく難しい。戦争継続に疲弊したウクライナの国民が「早く戦争が終わって欲しい」などと思っていても、NATO諸国が武器供与などで支援しているから、あるいは戦死した兵士の家族を前にしては、正面切っては言えない。戦争終結は敗戦を意味するからだ。現実は「死ぬのはウクライナ人」だ。名誉な戦死とされても、余りにも悲しい。

「人類は戦争を放棄することができるか」と問われれば、私は「いつかは戦争を考えなくなる時代が来る」と答える。それは地域間での差別と偏見が無くなったときであるに違いないと思う。差別は何度も増幅されるし、他国民への憎悪を利用する政治家が出てくるので、戦争放棄に至るには時間がかかる。数百年後、数千年後になるかもしれない。その時には、人々は「他国人も自分と同じ人間(身内のような安心できる存在)である」と意識しているに違いない。

かつては日本国内でも多くの戦争があったが、西南戦争から後には内戦はない。今のEU諸国も、過去には何度も戦争をしてきた。このように至ったのは、戦争を止めさせようとする仕組みができたからである。国連は第二次大戦の戦勝国が作った機関だが、国連憲章によって、初めて諸国民を人類として考える視点が得られたと思っている(例:SDGs))。日本国憲法前文には「人類普遍の原理」という言葉がある(⇒ 憲法前文と条文)。人類普遍の原理とは、個々人が等しく共有する価値であり民主的な道徳のことである。フランス革命や世界大戦を経過して見出したものものだ。個人を尊重する民主主義を指しているが、私が特に感動するのが、他国民の権利を記載した憲法の次の文章である。。

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

まさに戦争を世界から無くす視点だ。人類全体を考えた中立的な立場でもある。米中韓はもちろん、ロシアや北朝鮮を含め、どこの国民にも平和に生存する権利を認めなければいけない(経済制裁はすべきではない)。日本国憲法は、こんな立派な広い心を世界に向かって宣言している。日本の外交の基本にしてもらいたい。自慢しても良いと思う。もちろん、この内容を単なる理想としないためには、その実現に向かって私たちは行動しなければならない。憲法前文には、次のように国民に促している。

「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

(先頭に戻る)

No.361 「被爆体験の実相を知ろう」(2025.2.20)

日本被団協がノーベル平和賞を受賞されて、石破首相がお祝いの言葉を口にしていたので、今年こそ、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を政府が決めるのかと思っていたら、政府はオブザーバー参加はしないと報道された(2/19News)。公明党は議員を派遣するが、自民党議員は誰も参加しないそうだ。核兵器は必要(戦争抑止力)と認めるからだという。自民党の言い分は北朝鮮の政権のそれと同じである。核兵器が使われたら、敵も味方もなく市民も子供も無差別に殺されるというのに。

昨日は、船橋市の商工会議所の会議室で、被団協ノーベル平和賞受賞記念の講演会があった。原水爆禁止日本協議会の土田弥生さんの講演に先立って、6歳で広島で被爆して奇跡的に助かった小谷孝子さんが、腹話術を使って「あっちゃんと語る被爆体験」を語られた。父が海軍で戦死し、母、弟、兄を被爆で亡くされた方で、「自分だけ奇跡的に生きたことに罪悪感を感じていた」とおっしゃっていた。幼稚園に勤務し、牧師の春風イチロー氏から腹話術を学ばれた。ケロイドで苦しむ姉から励まされ、腹話術の先生からも被爆体験を伝えていって欲しいと言われたことが活動の動機だと語られた(腹話術の話:日時は異なるがほぼこの内容)⇒(Youtube)。

私は夜、NHKラジオ深夜便を聞きながら寝ることが多い。昨日(2/19)のラジオ深夜便では、「原爆投下80年 女性被爆者の訴え」と題して、7歳の時に被爆された 児玉三智子さんのインタビューが放送された(NHKラジオ深夜便インタビュー・中国新聞・千葉日報)。日本被団協の事務局次長をされていて、昨年のノーベル賞授賞式にも出席されている。広島での被爆時の恐ろしい経験が脳裏に焼きついて、今でも涙が出てくるという。特に自分と同じ年ごろの女の子が大やけどを負い、口がきけない状態で「水を下さい」と訴える眼差しが突き刺さって忘れられないと話された。児玉さんは、被爆はしたが軽傷で済み、結婚もされた。しかし次女が癌で亡くなったときに『ヒバクシャなのに子供を生んだのか』などの言葉を投げかけられたこと、「本当に核兵器が無くなると思っているのか」と見下すように言われたことでショックを受け、もう、活動を止めたいと思ったこともあると話された。被爆者の仲間に支えられ活動を続けることができたとのことだ。そうした人々の反応を含めて「被爆の実相である」と締めくくられたのが印象的だった。

核兵器が廃絶されない限り、核兵器に戦争抑止力があると信じる人の頭上でも、いつかは核兵器が爆発する。原水爆の惨禍は過去の話ではない。未来の話でもある。「核兵器は戦争抑止力だ」と声高に言う人達にこそ、知って欲しいのが広島と長崎の被爆者の実相である。今回お二人の話を聞いたことで、被爆者の体験を多くの人に知らせたいと思った。先ずは、日本政府が核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加ができるようにするために。次には日本政府がこの条約を批准できるようにするために。唯一の戦争被爆国の日本政府が批准すれば、世界(人類)は核廃絶に向かって大きく舵をきることになるだろう。

(先頭に戻る)

No.360 「湯たんぽの温もり」(2025.2.15)

今年の冬(昨年12月)から湯たんぽを使い始めた。入浴後に足先が冷えてなかなか寝付かれないことが続いたからだ。寝付かれないとトイレに起きる回数が増える。するとまた足が冷えて寝付かれない悪循環が起きる。皮膚炎がおさまっていないので、足を温めると皮膚炎が悪化するかと心配していたが、無用だった。

昔から「頭寒足熱」という言葉を聞くが、足が温まるとなぜか眠りにつき易くなる。眠っている赤ちゃんの手足が暖かいのは、脳や体の熱が排出されているためだという。大人の足が冷えるのは筋肉量が減ったり血流が少なくなることが原因と言われる。これらの事実を合わせると、湯たんぽで足を温めることは、足の血管を拡張させて、脳や内臓の深部にため込まれた熱が外に排出されやすくなるからであろう。朝が近づくと眠っている人の体温は上昇して目が覚め易くなる。朝になっても湯たんぽは十分な暖かさを保っている。

購入した湯たんぽは、楕円形で金属(トタン)でできている(写真)。布の袋付きで割引価格は2,200円だった。コンロやストーブで直接加熱することもできるようだが、私は就寝前に、湯たんぽの水を半分捨てて、1リットルほどの沸騰した湯を入れる。こうすると前日の残り湯と混ざって50℃くらいになる。皮膚に長時間当たると低温やけどになるので、付属の布袋を更に別の布袋に入れて使っている。

小学校の頃は、家には炭火を入れる陶器の炬燵(こたつ)があったが、火事の用心のためか子供は使っていなかった。中学生のときに、豆炭を石綿で包んだ行火(アンカ)を使っていて、低温やけどをしたこともある。今は石綿そのものも発癌の危険のため使用など一切が禁止されている。昔の家は隙間風が音を立てて入ってきていたが、今は室内の密閉度が増し、屋内で炭火や練炭を使う人はほとんどいない。

湯たんぽを初めて使って、穏やかで優しい暖房器具だという印象をもった。これからも毎年使うことになりそう。

ちなみに「たんぽ」は中国語では湯婆と書くそうだ(説明:湯はタンと読み、婆はポと発音し母または妻を意味する)。どうりで名前からして優しい感じがする。

(先頭に戻る)

No.359 「最近の食糧政策について」(2025.2.10)

昨年秋の総選挙で少数与党の石破内閣が発足して3カ月たった。テレビの国会中継を見ていたら、物価の値上がり、特にコメの値上がりを問題視していることが印象的だった。近所の販売店では精米5㎏入りの並み程度の米が、昨年以前は2500円程度だったが、今年は4000円前後になっている。昨年の夏には、一時的に店の棚から無くなることもあった。米が不作だったかと言えばそうでもないらしい。酷暑で米の品質が悪くなったことや、外国人観光客の需要増、南海トラフ地震の警報が出たため家庭での備蓄が増えたなどの説明がされていた。その時の高値が今も続いている。国会では政府の備蓄米を放出して消費者の購入価格を下げるべしとの意見が強く出され、ようやく農水大臣は備蓄米放出を決定した(2/7記事)。

米が不作ではないのに、米価が値上がりするのはどういうことか。農家が不当にもうけているのではないようだ。全国農協中央会は、安い備蓄米の放出で生産者が手にする米の所得が下がらないように要請している(2/6記事)。ガソリンや肥料など生産費の上昇で、米農家の所得は1時間当たり10円程度になっているとのことだ(稲作農家の所得記事・米生産費)。労働者に適用される最低賃金(1000円前後)にはるかに満たない。

食糧管理制度が廃止されて久しい。米の流通は殆ど自由になっている。投機的な思惑でどこかで保管されているのかもしれない(今ではそれも自由である)。戦時下の価格統制と配給制度のためにできた食糧管理法は、需要を超える米が生産されるようになると邪魔になった。自主流通米制度が作られて取引価格がコストではなく市場原理で決まるようになった。政府がコストを勘案して生産者から買い入れる政府米の制度も廃止された。カリフォルニア米などの輸出圧力もあって外国米の輸入も可能になり、その間に、生産者が手にする米価は大幅に値下がりした(推移グラフ)。

立憲民主党などの野党は、消費者価格の安定と同時に、農家の所得補償制度を求めてきたが、今の農村部では高齢化が進み、稲作の担い手が大きく減ってしまった。国会では食糧自給率の低さを問題にする議員もいるが、食糧自給率をあげる有効な手だてがないのが現実だ。

食糧の安定確保は、エネルギーと並んで安全保障の要だと言われている。ミサイルや戦闘機、爆弾は戦争遂行に必要なもの(平和維持のために必要かどうかは疑問だが)ではある。国会答弁で石破首相は「腹が減ってはいくさができぬ」と言っていた。そのとおりだが、そもそも、いくさをしようとしまいと、人間が生き物である以上、食糧は絶対的に必要なものである。消費者がそのことに気がついて政治を質さないと、いずれ日本人は再び飢餓で苦しむことになると懸念している。

(先頭に戻る)

No.358 「今年の年賀状について思う」(2025.1.18)

1月は正月ともいう。一年の一番初めの1か月だからといって、なぜ「正しい月」なのかという疑問が頭をよぎるが、「松の内(松飾りのある間の意味。昔は元日から15日まで、現在は7日まで)が本当の正月だ」という説明を聞いたので、暦のひと月間とは関係がないのかもしれない。正しいとは、1か月の中の特に大切な期間(年初めの計画を立てるなど)という意味だろうか。

現代の日本では、食べ物にはさほど不自由はなく、働かないで暮らしている人(年金生活の自分も含む)もいるので、特に正月らしいことといえば、年賀状をもらうことだけである。その年賀状も、出す人が少なくなっている(1枚85円に値上がりの影響か)。私が受け取った年賀状は、今年は60枚ほどだった。「今年が最後の年賀状です」などの記述も複数あった。

年始の挨拶は、平安時代や江戸時代には、世話になった人や上司などを訪問して覚えを愛でたくしてもらう必要があった。年賀状はその訪問の代わりになったのだ。だから、世話になった人がいなくなったり、仕事を辞めれば、年賀状は出す必要はないという考え方もできる。年賀状は虚礼だという考え方が広まってきた背景には、年賀状に「よろしくお願いします」、「ご指導下さい」などと書かれても、「上位のポストは限りがあるので希望には添えない」、「指導をする余裕はないから自分で考えて仕事をやってくれ」といった組織トップの気持ちが込められていたのかもしれない。だから、今では、同じ組織の人(会社の上司や同僚)には出さないのが普通になってきた。もちろん年始の挨拶には、虚礼ではなく、取引をうまくやりたいなどという実利もあるから、業界の賀詞交歓会などは依然行われている。

高齢になっても、学生時代や職場でつきあってきた人の中には、いつまでも友人でいたい人もいる。互いに励まし合うなどの関係を維持したいから、「虚礼」でも「実利を求めるため」でもなく、年賀状を出し続けることになる。電話やラインなどで挨拶を交わす人もいる。

今年の年賀状には、かわいいヘビの絵や力強い「巳」の字が沢山書かれていた。蛇は嫌われることが多いが、作物を荒らすネズミを食べたり、毒蛇がいる故に森の生態系が守られることもある(ハブが食べるアマミノクロウサギが生き延びることができたのは、ハブが怖くて生息地の森の開発がされなかったことがあげられる)。世界は見かけほど単純ではなく、嫌われ者が実は良い役割をしていることも少なくない。今年1年、私も蛇のように賢く、用心深く、力強く過ごしたい。

(先頭に戻る)

No.357 「カーブミラー設置できた」(2024.12.26)

今年も残すところ、わずかとなった。2024年の思い出をいくつか挙げると、1番は猛暑の連続である。熱中症で救急搬送された人は全国で10万人近くで過去最高。死者は120名と公表された(消防庁10/29)。身近な人が救急搬送されたので特に思いが強い。この夏は、ずっとエアコンをつけていた気がする。自分が暑さの影響から皮膚炎になったことはNo.355で記した。

2番目は、昨年から進めていた日本生物地理学会の会則の改正ができたこと。私は評議員の1人として会員からアンケートを取り、会則の提案書を作成した。侃々諤々(かんかんがくがく)の議論を経て今年の4月の総会で承認された。大学や博物館で研究をされている方々と話し会いをしたのは初めてであり、貴重な経験となった。この機会を与えてくれたMさんには感謝している。

思い出の3番目は、自分の住む集合住宅の道路への出入口にカーブミラーを設置できたこと。元々はカーブミラーが道路の向かいの場所につけられていたが、その土地の所有者の都合で外さざるを得なくなったことが発端である。

集合住宅は幅2メートルほどの歩道(市道)に面している。ここにカーブミラーを設置できれば死角が無くなるが、市の許可を得なくてはならない。私は、住宅の管理組合理事長の了解を得て、7月に路上の走行車、集合住宅への出入、歩行者の目線から見た何枚かの写真を撮り、要請文とともに市役所(道路管理課)に持参した。市役所の担当者は、制度(道路法第32条道路占用許可制度)の説明をしてくれた。2週間ほどして、「課内で検討した結果、カーブミラーの設置許可の要件に合うと判断した」と知らせてくれた。通学道路でもあるので、カーブミラーの設置は許可されるに違いないとは思ってはいたが、迅速で親切な対応をしてもらえたのは嬉しかった。8月の管理組合理事会で計画が認められた。市の許可が出た後には理事長が、警察署に工事の届け出をし、工事の請負業者(市に登録している企業)との交渉を進めた。11月中旬に工事が完了した。

このカーブミラー設置で、100メートル以上離れた道路上の車を確認することができる。集合住宅に出入りする住民や運送業者にも役立っている。車を運転する私のパートナーは、特に喜んでいる。夏の暑い盛りに資料を作成したり、市役所に行ったりしたことも良い思い出になった。

ウクライナでの戦争には、北朝鮮兵もロシア側で参加している。パレスチナ・ガザ地区での死者は4万7千人近くとなった。アメリカの大統領にはトランプ氏が就任するので、温暖化対策は期待できなさそうだ。戦争・紛争が終わる見通しは立っていない。来年は、これ以上人の命が失われることがないようにして欲しい。そのことを願うばかりの年の暮れだ。

(先頭に戻る)

No.356 「人類自滅を救う核兵器廃絶」(2024.12.11)

30年ほど前に、3年間広島市内に住んだことがある。市内を散歩をすると、爆風でゆがんだ鉄の扉や一部が焦げた樹木に出会って原爆の威力を感じた。平和公園、原爆ドームや広島平和記念資料館を何度も訪れた。原爆の被災は桁違いの死傷者の多さが特徴だが、生き延びた被爆者に身体的な苦しみを与えただけでなく、被爆が理由の差別にもさらしてきた。

被爆者の苦しみは、私には想像しかできないが、

原爆投下から11年目の1956年8月に日本原水爆被爆者団体協議会(日本被団協)が結成された(結成宣言)。当時は、大国による原水爆実験が盛んに行われ、危機が高まった時代であった。日本被団協は、被爆の実態を内外に知らせ、日本政府に被爆者救済を要請し、米ロや中国、印パなどの核実験に抗議してきた。日本の国益や被害者に限った利益を主張したのではない。一貫して人類全体の利益(誰も被爆しないこと)を主張してきた。

今年のノーベル平和賞は日本被団協が受賞した。その授賞式は、昨日ノルウェー・オスロで開催され、代表が世界に向けて、人類が核兵器で自滅することのないように核兵器廃止を訴える講演をされた(全文)。原水爆の製造、所有、威嚇、使用に反対することは、ノーベル平和賞にふさわしい人類全体を考えた崇高な考え方だと思っている(記事)。ノーモア・ヒバクシャ。

核兵器については、「戦争の抑止力がある」という考え方が依然根強い。核の抑止力とは、相手国が核兵器で攻撃されることを恐れて、核兵器保有国を攻撃しないだろうという考え方である。日本の与党はアメリカの核の傘を頼りにしている。世界で唯一原爆を投下された国の政策としては、疑問に思わざるを得ない。国会で立憲民主党などが、核兵器禁止条約締約国へのオブザーバー参加を石破首相に求めたが、首相は「締約国会合の議事録を読んで慎重に考える」との消極的な回答にとどめた。核の傘に日本が入っているということは、他国に核兵器を使って日本を攻撃する口実を与える。客観的に見れば、自国民であれ他国民であれ、核兵器は大勢の命を奪うことはできても命を救うことはできない。

一旦戦争が始まれば、敵も自国も壊滅的になる。与党支持者にも野党支持者にも頭上に爆弾が落ちてくる。あなたの頭上にも、私の頭上にもである。国防については「攻められたらどうする?」という議論を聞くが、「東京上空で広島型の1000倍の威力のある核兵器が爆発したらどうする?」という問いも合わせて投げかけたい。核兵器を完全に無くすほかには、私たちが生き延びる道はない。

(先頭に戻る)

No.355 「ようやく秋、早くも冬?」(2024.11.28)

2024年の残りは1か月になった。先日は、劇団「昴(すばる)」の演ずる「クリスマス・キャロル」を市民ホールで鑑賞した。チャールズ・ディケンズの原作で、ケチで意地悪なスクルージが、同僚だったマーレイの幽霊に出会って心を入れ代え、幸せを感じるようになるという物語りだ。11月になってからは、あちこちでクリスマスの飾りつけが始まっている。気がつけば、山では雪が降り、平地でもイチョウが黄色く色づいて、モミジも少し赤くなってきた。

11月初めのアメリカ大統領選で勝利したのはトランプ氏だった(データ)。民主党のハリス氏は7444万票、トランプ氏7692万票で、得票数でもトランプが上回った。同時に行われた上院と下院の選挙でも共和党が勝利したことを考えると、バイデン政権は日本で報道される以上に人気がなかったのだろう。トランプ氏は、ウクライナ戦争を直ぐに終わらせると言っている。そうなれば、ウクライナは、占領された領土は取り返せないが、市民も兵士も命を失うことがなくなる。私が小学校で習ったことは「人の命は、山(領土)よりも重い」という言葉だった。台湾も朝鮮半島も満州も、南方の権益も全て失った末に日本人がつかんだ大切な価値観だ。ウクライナの人達も、ロシアの人達も、人前では強がりを言っているが、本音では戦争を止めたいと思っているのではないだろうか。今は、次々と新しい長距離用のミサイルが戦場に投入されている。軍事的エスカレートを続ければ、最後は核戦争にまで行きつくしかなくなる。今はトランプ氏の手腕に期待するしかない。

ところで、今年の夏は、平均気温が過去最高になり、35℃以上の猛暑日の観測点が最多になった(気象協会9/25)。真夏日(30℃以上)が長く続いたせいか、私は皮膚炎に悩まされるようになった。気温が高いとかゆみが増す。頭などに脂汗が多くでると発疹が出る。皮膚科医院で薬を処方してもらったが、思うようには改善されなかった。11月になって涼しさが感じられるようになり、少し症状が治まったが、このような皮膚炎の原因は良く分からないらしく、対症療法しかないとされている。ある種のカビ、ビタミン不足、ホルモンバランスの崩れ、ストレス、内臓の不調などがあげられるが、暑さが影響していることは間違いないと思っている。今のところ、油脂分の多い食べ物は避け、油脂の分解に関わるビタミンB2やB6を含むチョコラBB(エーザイ)を毎日飲んでいる。ただし効果があるのかは、しばらく飲み続けなければ分からない。

海面水温が高くなって熱が蓄積されるので、来年の夏も今年以上に猛暑日、真夏日が続くと予想できる。地球温暖化の影響は、気象災害や海水面上昇だけでなく、生態系や農林水産業、人の健康面・生活面でも大きな影響が出ている。真夏にエアコンが使えなくなれば、熱中症で大勢の人が死ぬ恐れがある。

トランプ氏は、温暖化対策には否定的で、「石油を掘りまくれ」と呼びかけている。パリ協定から再び離脱することになるだろう。猛暑日が無くなる時代はもう来ないのだろうか。腹立たしいことに、こんなことを考えていると余計にかゆみが増してくる。

(先頭に戻る)

No.354 「無党派層が決めた政治のゆくえ」(2024.11.2)

国政は多数の票をとった政党が動かしている。いわゆる政党政治である。他方、有権者は、調査の仕方にもよるが無党派層が25~50%に達していて、常に特定の政党を支持している人は多くはない。無党派層とは、政治に無関心な人達ではない。その時々で政治課題に応じて投票行動をしている人達だ。10月27日の衆議院選挙では、読売新聞の出口調査によれば、無党派層の25%が立憲に、17%が国民に、15%が自民党に投票したとされている(10/28記事)。この結果、自民党・公明党の与党は過半数を割込み、立憲と国民が議席を大幅に増やした(⇒党派別衆議院議員数)。

安倍政権から引き継がれたモリカケなどのスキャンダル、統一教会問題や自民党安倍派の政治献金の不記載(脱税も含む裏金)が影響したのは間違いなく、健全な有権者の考えが反映されたようで喜ばしい。自民党は裏金問題を小さく見せようと関わった議員を非公認などしたけれど、結果としては自民党支持者からも見放されることとなった。

総務省がまとめた衆議院の比例代表の党派別の得票数を見ると、自民党は前回(2021年)から530万票(26%)以上減らして1458万人、立憲は1%増やして1156万人、国民は138%増やして617万人、以下、公明、維新、れいわ、共産の順になっている(記事10/29)。裏金事件の発端は共産党の機関紙赤旗の調査報道が切っ掛けであったが、共産党は前回よりも2割ほど票を減らして336万票となり、似た政策をかかげるれいわが70%160万票を増やして380万票を獲得したことと対照的である。公明は114万票減らし、維新も300万票近く減らした。同じように裏金問題を追求していたはずの野党なのに、明暗がはっきり分かれたのはなぜだろうか。維新は兵庫県知事のパワハラ問題、共産は除名問題などが影響しているかもしれない。

自民・公明が過半数割れになったことで、与野党の駆け引きが活発になっている。今までは、自民党、特に安倍晋三さんや安倍派幹部の顔色を伺ってきたが、来年は参議院選挙があるので、しばらくは国民の顔色を伺って政治が進められるだろう。毎日新聞の調査によれば、今回当選した議員の65%は選択的夫婦別姓に賛成(反対は15%)とのことだ(記事10/29)。そうであれば、来年の参議院選挙までに民法改正案を通すことは十分可能だ。このことで国連から勧告があったそうだが、国民が望んでいるのだから国連に言われなくてもやってもらいたい(記事10/29)。議員は、党内事情や口先での言い訳けではなく、結果を出すことが求められている。メディアはしっかり追求して欲しい。

(先頭に戻る)

No.353 「平気で嘘をつける力強さ」(2024.10.16)

昨日衆議院選挙が公示された。10月27日が投開票日だ。10月1日に石破茂首相が就任したら、直ぐに選挙をすることになった。自民党総裁選のときは、石破氏は「予算委員会を開いて論点を明確にしてから選挙する」と発言していたので、「言っていることとやっていることが違う」という批判が出ている。ただ、選挙というのは勝利することが第一の目的だから、こうしたことはあるのだろうと思う。言行不一致がケシカランという人は自民党に投票しなければ良い。裏金問題が大きな焦点の一つになっているにもかかわらず、選挙で自民党単独で過半数を得ることになれば、自民党は、「俺たちは何をしても許される」などと自信を深める(驕る)だろう。

アメリカでは11月5日に大統領選が行われる。日本の政治や経済を左右するほど重要な選挙だ。テレビでの討論会があったので、候補者の演説や態度を観察した。政策の是非は判断が難しいが、トランプ候補の方が力強い演説だと思った。バイデン候補やハリス候補は、政権を担当している側なので、言い訳がましく、口ごもるところがあった。

7月にトランプ候補が銃撃されたときには、星条旗を背景に力強く握りこぶしを高く掲げている姿が印象的だった(7/13動画)。私は、板垣退助が「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだ逸話を思い出した(説明)。暴力に屈しない勇気があるように見える。

9月10日のトランプ候補とハリス候補のテレビ討論会では、トランプ候補は「ハイチからの移民がペットを食べている」と発言したことが話題になった。トランプ候補は選挙に有利となれば、嘘であっても、根拠のないことでも、堂々と発言する。聞いている人からすれば、発言に力強さを感じるに違いない。司会者が「移民がペットを食べている証拠はないと市当局が言っている」とたしなめたのにも関わらず、トランプ氏は発言を続けた。その後もこの噂(デマ)を信じる人は増え続けているらしい(NHK10/4記事)。

社会は複雑である。単純で耳障りの良い発言には裏がある。政策実現には、国民が何かを犠牲にしなければ実現できないことは多い。候補者の発言内容の意味を深く考えるよりも、その力強さや見せかけの勇気で判断する人は多い。候補者はそこが分かってないと当選はおぼつかない。有権者の側から言えば、それぞれがしっかり考えなければ良い政権は生まれないということだ。

私の衆議院選挙で望むことは控えめだ。「国を守る、自由を守るなど大きなことは言わなくても良いから、今すぐ国民の多数が望むことを着実に実現して欲しい」という願いだ。例えば、国民の62%が支持し、27%が反対している「選択的夫婦別姓」は、その気になれば直ぐにでも実現できると思う(2024世論調査)。

(先頭に戻る)

No.352 「身近になった生成AI技術だが」(2024.9.26)

生成AI技術とは、コンピュータ自身が情報を学習して新しい内容(文章など)を生みだす技術だ。インターネット上では、この技術を使った文書や画像が出回っている。開発競争が激しさを増しており、生成AI技術で著作権が損なわれるなどの危惧から各国で規制が検討されている(記事)。県や市では、既に市民の問い合わせや計画づくりに利用している(記事)。

生成AI技術は自分には無縁と思っていたが、先日友人のWさんとZoomで会話をしたとき、AI Companionという機能が付いているのに気がつき試してみた。Zoom会議に入室後、「詳細」からこの機能を選択し「要約を開始する」をクリックると下の写真のような表示がでる。自動的に議事録を作成する機能だ。二人で、同窓会の話、Zoomの使い方、最近の健康状態、家族の状況など、とりとめもなく1時間近く話した。Zoom会議終了後に、登録しているメールアドレスに文書が送られてきた。

その文書は、次のような構成だった。

【会議の要点】参加者名とテーマ、確認事項などが4行ほどで簡潔に整理されている。

【次のステップ】一種の行動計画である。Wさんが同窓会当日に11時前にパソコン持参で会場に来ること、自分がパソコン用外付けカメラを持参するなどが書かれている。

【主な話題の内容】小見出しが付けられ、画面共有機能の使い方を試行したこと、二人が行っているボランティア活動、互いの健康状態や家族のことなどが書かれていた。

驚いた点は、文章にぎこちなさがないこと、会話の中で出た数字(金額や時刻など)が正確に記述されていることである。これならば、多少の手直しで、議事録として仕えるのではないかという気がした。少なくとも、会議の備忘録としては十分だろう。

インターネット上の情報は無限に生み出されていくから、AI Companionのようなソフトは、ますます身近なものになっていくに違いない。ただし、手放しでは喜べない。著作権の話もそうだが、インターネット上には嘘の情報も多い。生成AIは賢い詐欺師達の強力な道具にもなる。本物に近い偽物が横行する恐れもある。中途半端な知識では、AI技術に詳しい詐欺師に立ち向かうことは不可能である。

AI技術は、工学・医学・農学等と結びつき、生活向上や温暖化・資源エネルギー・食糧など人類全体の問題解決に役立つ可能性がある(むろん軍事技術にもなる)。その反面、AI(人工知能)を支える超大型コンピューターが大量の電力を消費するとのことなので、地球温暖化(酷熱化)に拍車をかけることになる。未来は素晴らしい社会になると単純に思い描いていたが、人類は、未だ核兵器廃絶をできず、宇宙まで軍事利用するに至っている。温暖化の時代が来るなどとは子供の頃には想像もしていなかった。自分の願いとは違って、現実世界は不安定で、一歩間違えば破滅するような社会でもあることが、この頃おぼろげながら分かってきた。

(先頭に戻る)

No.351 「世界滅亡マシン」(2024.9.8)

戦争の話は深刻過ぎて随想のテーマにはふさわしくないが、日本を含む主要国の政治指導者が、軍事費の増大や新型兵器の導入で「戦争抑止力を高める」と言うのを聞くと、国家の偉い人達は狂気に陥っているのかと思ってしまう。安倍内閣では積極的平和主義として軍隊を使った平和維持を掲げ、以後今日までその方針になっている。自民党内では「敵基地攻撃能力(先制攻撃ができる体制)」が検討されていたが、露骨に周辺国を刺激するので、意図的に曖昧にされている(説明1・説明2)。北朝鮮のキムジョンウンも、「国家の核戦争抑止力」(アメリカからの核攻撃を回避するための核兵器開発)を決めているので、「ああ、同じ考えなんだ」と思った(記事)。

戦争の道具である軍隊や核兵器が戦争を抑止するという考えは、矛盾しているが、「抑止力」ということばは、狂気の時代の用語なのかもしれない。ドイツの哲学者ニーチェは「狂気は個人にあっては稀有であるがであるが、集団・党派・民族・時代に会っては通例である」と書いているので、狂気はそれほど異常なことではないのかもしれない。ただし核戦争で確実に死ぬのは、防空壕に守られた政権中枢の偉い人達ではなく、大勢の一般市民である。笑って聞き流せる話ではない。

ウクライナ戦争では、今年の年次教書演説でプーチン大統領が核兵器の使用をちらつかせた(2/29NHK)。アメリカは、ロシアが核兵器を使ったら、アメリカも核兵器を使うとは言ってないが、5月に臨界前核実験を行って着実に戦術核兵器の改良を進めている。

そもそも、アメリカの核戦略はどうなっているのか。アメリカ国防相とホワイトハスで顧問を務めたダニエル・エルスバーグさんの「世界滅亡マシン(核戦争計画者の告白)」(岩波書店2020年6月発行)によれば、米国の大統領は、民主党(クリントン・オバマ)でも、共和党(ブッシュ・トランプ)でも、核兵器を使用するかどうかについては一切語らないのがルールになっているという。2016年のタウンミーティングで、司会者から「米国は核兵器を誰に対しても使わないと言えるか」ときかれて、トランプは「持っているカードは一枚でもテーブルから下ろすつもりはない」と答えている。中東でもヨーロッパに向けてでも、核兵器が発射されることはあるとにおわせている。ヒラリー・クリントンも「大統領が核オプションをテーブルから下ろすことは決してない」とロイターに答えている。

敢えて「核兵器を使うぞ」と言わなくても、核兵器は保有するだけで大変な脅威である。他国に対する明確な威嚇である。「頭のおかしな大統領だからいきなり使うかもしれない」と思わせておけば、核を持たない国がアメリカを攻撃することはあり得ない。高度な戦略である。それが分かっているので、キムジョンウンは何としてもアメリカ大陸まで届く核ミサイルを開発しようとしているのだろう。

核ミサイルが飛び交う事態になれば、何百万、何千万の死者、負傷者、放射線による被害が生まれ、その後に到来する核の冬で人類世界が滅亡することは、これまでさんざん聞かされてきた。ノーベル平和賞を受けたオバマ大統領が「米国は最初には核兵器を使わない」と宣言することを検討したが、軍事専門家や安倍内閣などから、「核抑止力が損なわれるから、先制不使用は絶対に言わないで欲しい」と説得され、撤回したことは有名である(記事)。政権幹部・軍事部門のトップがいかに狂気の中で生きているかを、権力をもたない市民としては知っておく必要がある。

(先頭に戻る)

No.350 「今読む源氏物語」(2024.8.27)

今年のNHK大河ドラマは「光る君へ」だ。これまでの戦国武将や幕末の武士たちの伝記とは違った、紫式部の生きた平安時代のドロドロしたドラマだ。「いづれの御時にか 女御更衣あまたさぶらひたまひけるなかに・・・」で始まる源氏物語(桐壺)は教科書にも載っていて有名だが、読んだことが無かった。国文学科を卒業した知人に源氏物語を読んだかどうかを聴いたら、「現代語訳を読んだけれど登場人物の女性たちがかわいそう過ぎて、読むのを止めてしまった」ということだ。私のもっていたイメージは、「身分の低い女性が帝に愛されて生んだ美男子が、大人になって何人もの女性をものにしていくけしからん話」だった。

ところが、NHKのドラマでは、描かれる摂関政治のドロドロが意外に面白い。日本史や百人一首に出てくる歌人たちが多く登場する。紫式部は、最高権力者である藤原道長に頼まれて、中宮(一条天皇の正妻で道長の娘の彰子)に仕えたから、貴族社会や宮中の人々の心理が良く理解できたに違いない。背景には貴族たちの権力争いがある。貴族社会の建前は一夫一婦制であるが、実質は何人もの愛人を持つことが許される社会だった。この時代の貴族の多くの女性は男性に振り回されて酷い屈辱を味わっただろう。男達も役職につけなければ悲哀をかこつことになる。

源氏物語には、いくつかの現代語訳が出ている。「女性がかわいそうな話」なのに、引き継がれて読まれているのはなぜだろうか。

この夏に河出新書から「今読む『源氏物語』」が出版された。最近、源氏物語の現代語訳を出した角田光代(かくた みつよ)さんと、平安文学の研究者の山本淳子さんとの対談集だ。それで私のような「昭和の男」にも源氏物語の価値が少しわかる気がした。

源氏物語が読まれた理由は、貴族の娘たちに世間を教えるためだったらしい。光源氏に愛された女性達の様々な生き方を知るだけではなく、漢籍の知識や和歌に溢れた内容は、生きていくための教養として重要だった。鎌倉時代以降は、和歌を習う人達の必読書になったようである。源氏物語絵巻は大名家の家宝(国宝)にもなった。

かわいそうな女性の物語りを女性が何故読んでいるのかは、読んでいる女性に聞いてみなければ分からないが、おそらく登場する姫君達が、愛する人から理不尽な扱いを受けたり、他人の幸不幸を見聞きしたりしたとき、行動や言葉でその気持ちを率直に語っていて、それに読者が共感できるからではないだろうか。

例えば、紫の上(光源氏の最愛の女性で光源氏を支えた人)が、「悪いことと良いこととのけじめが分かっていながら黙っているなんて、生きる甲斐もないではないか」と語る場面があるが、自立した人に通じる現代的な感覚だ。源氏物語を読むことで「愛とは何か」、「愛されることが幸せになるのか」という問いを考えることにもなる。

文学作品の解釈は、時代とともに変わるし、翻訳者が男性か女性かによっても異なる。「今読む『源氏物語』」を読んで、女性が書いた作品には女性にしか理解できない部分があるに違いないと思い至った。敷衍(ふえん)すれば、個人の体験を含む作品には言葉だけでは足りない部分があるから、読者は想像力や別の情報で補うことが必要ということになる。

(先頭に戻る)

No.349 「庶民の原爆とG7エリートの原爆」(2024.8.9)

8月7日に地元で劇団民藝の「泰山木の木の下で」を鑑賞した。原爆が投下されてから数年後の広島県東部の話だ。主人公は木下という刑事(塩田泰久)で、堕胎罪の罪を犯したハナ婆さん(庭にタイサンボクがある家に住む。日色ともゑ)を離島で逮捕するところから始まる。芝居が進行して、ハナ婆さんが9人の子供(3人は戦士、6人は原爆で)を亡くしたことや、木下刑事自身が人には言えなかった苦悩(被爆の影響で無脳児を抱えている)が語られる。人助けの行為が犯罪になるという矛盾、原爆の理不尽さ、被爆者の苦しみやその家族の不安、人々の偏見と差別、戦前から戦後への急激な変化と戸惑いなどが、控えめに、しかし、実感できるように演じられている。懲役1年の刑に処せられた婆さんが亡くなるところまで描かれているので、人生の意味や現代に生きるとはどういうことかまで考えさせられる作品だった。この芝居は1963年に宇野重吉の演出で初演されてから時々上演されている。被爆地の人々の鎮魂歌でもある。

8月6日は、広島の79回目の原爆の日だった(8/6記事)。広島の松井 一実市長は平和宣言の中で「核兵器禁止条約の来年3月の国際会議に日本がオブザーバー参加することと一刻も早い締約国になること」を政府に要請した。岸田首相は、核軍縮のための機運を盛る上げるとはいったものの、核兵器禁止条約には一言も触れなかった。被爆国の首相とは思われない残念な態度だった。

8月9日は長崎の平和祈念式典だ。驚いたことに欧米主要国G7のうち、日本を除く6か国は大使を出さずランクを下げて公使や参事官を参加させた。新聞によれば、長崎市の鈴木史朗市長がイスラエルに招待を出さなかったからだという。ロシアやベラルーシと、イスラエルとを同列に扱ったことが気に障ったらしい。鈴木市長は、6月にイスラエル大使館にガザでの即時停戦を求める書簡を出している。招待しない理由については「平穏で厳粛な雰囲気の下での円滑な式典の実施のため」と説明したが、6か国は、イスラエルを支持するアメリカに同調した(8/9毎日)。

被爆者団体は「長崎市長の判断は当然」としている。広島平和研究所の梅原季哉教授(国際関係論)は「米英の大使の今回の対応は、自国の核保有を正当化し、上から目線で式典をボイコットしているように映る」と毎日新聞に書いている。その通りだと思う。広島や長崎の、そして多くの日本人の核兵器廃絶の願いとは異なった感覚である。核兵器については、庶民が、自分や家族や子孫(人類全体)の頭上に降りかかる恐怖だと思っているのに対して、G7の政治エリートたちは核兵器を悪だとは認めていない。核兵器を持たない国が主導している核兵器禁止条約への嫌悪感があるのか。核兵器を国際政治を動かす道具の1つと考えているように見える。ロシアと並ぶ核兵器大国のアメリカは、今年5月14日に臨界前核実験を行った。今後は実験の頻度を上げる計画だとしている(NHK5/18)。核兵器に関するロシアの発言を批判する資格があるとはとても思われない。(先頭に戻る)

No.348 「NHK ニュースで世論操作?」(2024.7.28)

毎日猛暑が続くのと、ウクライナとガザ地区での戦争も終わりそうにないのでうんざりだが、日頃からNHKのニュースを聞いていて違和感を覚えたことがあったので記しておきたい。

それは、報道内容の事実の部分に、ちょっとずつNHKが政治的な意味や雰囲気を加えているのではという疑念だ。7月24日のNHKニュースで、ロシアの外務次官が「日本がロシアに対する制裁を解除しなければ対話には応じられない」とタス通信へのインタビューに答えたという記事があった(7/24ニュース全文)。この記事の最後の部分は次のとおりだった。

「日本政府は、ロシア極東地域に対するいかなる潜在的な脅威も、わが国の防衛強化の理由になると認識すべきだ」と述べ、一方的に日本を批判しました。

問題はアンダーラインの箇所である。「・・・と認識すべきだ」は、外務次官が発言した内容なので、事実だからそのまま受け止めれば良いのだが、「一方的に日本を批判した」という言い方は、NHKの誰かが付け加えた文章だ。「一方的に」という言葉の使われ方は、不満や対等ではないという感情がこもったときに用いられるから、このニュースを素直に聞いた人には、「ロシアって強圧的だなあ」というロシアに悪いイメージを与えることになる。このような報道の仕方は、これまでにも北朝鮮や中国のニュースで数回聞いている。

私は、ニュースは公平中立でなければならないと教わってきた。この基準に照らしてみると、「一方的に」を付け加えたことは、悪い報道の見本ではないか。そもそも、ロシアの外務次官がインタビューに答えた相手は、ロシアの国営通信社のタス通信だ。NHKや日本政府関係者がインタビューしたわけでもない。日本側からの質問は全くないし、タス通信の質問を打ち切ったわけでもない。ニュースのあり方としては、NHKは、ロシア外務次官の発言した内容をそのまま報道すれば良いだけだ。ニュース解説では解説者の評価を加えて説明するし、その責任もニュース解説者が負うことになるので、それはそれで価値があると思うが、事実を報道するだけのニュースに、他国や人へのイメージを加えて報道することは、日本の世論を操作しようとする意図があるのではと思いたくなる。私は、今以上に日露関係を悪くしたくはないし、ウクライナの若者もロシア人も死んで欲しくはない。

日本は、NATOと一緒になってロシアに制裁を課しているが、そのことが石油や穀物の値上がりになって跳ね返っている。他方、ロシアは2年以上にわたるウクライナ戦争と日米欧制裁にも関わらず、経済は疲弊していない。欧米の部品が第三国を経由してロシアに運ばれている。サウジアラビアがロシア原油を買い(記事)、イギリスにもインド経由でロシア石油が入っている。EUはロシアの天然ガスを買い続け、ロシアには中国製自動車が増えているという説明があった。NHKの海外記者達によるこうしたニュースに接すると、欧米のしたたかさに比して、従順で信じやすい日本人(まるでロシア人と同じような)を感じてしまう⇒(ロシア経済取材班2024年3月NHK国際ニュースナビ)。

(先頭に戻る)

No.347 「王様を選ぶ時代になったのか」(2024.7.17)

今年は、関東の梅雨入りが遅かった。しとしと雨ではなく、降れば大雨、晴れれば猛暑の繰り返しだ。海水温度が高くなって蒸散が活発になっている。冬季の積雪量が少なくなってダムの水が干上がっているとも聞く。地球規模での温暖化(酷熱化)の影響であることは間違いなさそうだ。

私自身は、5月の末に歯科健診を受けたら奥歯に虫歯が見つかった。調べると一番奥の1本だけでなくその隣の歯も化膿していることが分かった。これまでに10回歯科に通い、ようやく治療方針が決まったが、腫れている間は処置ができないから、しばらく時間がかかる。

歯の痛い時には、ものを書く気分にはなれなかった。この間に、東京都知事選挙(7月7日)があり、鹿児島県警察で内部告発した幹部の逮捕、知事を告発した兵庫県の幹部が自殺するなど気の滅入る記事がでた(6/1記事1・7/15記事2・7/16記事3)。特権を与えられたと勘違いした首長やエリートが部下などにパワハラ・セクハラをする行為はしばしば報道されている(7/9集英社)。

世界では、ロシアがウクライナの病院を攻撃したり、ロシア軍の支配地域が増えたりするなどが報道されている。ガザ地区では、空爆で病院や国連が運営する学校で人が殺され、死者だけでも3万8千人を超えている(アルジャジーラ。7/17NHK)。ハマスとイスラエルの交渉は頓挫していて、ネタニヤフ首相は、ハマスの壊滅をめざし、親しいトランプが大統領に返り咲くのを期待している。そのアメリカでは、7月13日にトランプが銃撃された(7/14記事)。銃撃した容疑者(20歳白人男性)は、その場で射殺されたから、真相解明はできそうもない。ケネディ暗殺事件を思い出した。民主党有力議員が襲われたこともある。銃を容認する社会では、常に誰かに狙われることを覚悟しなければならない。2年前の日本で旧統一教会の広告塔の役割をしていた安倍晋三さんが、その団体の被害者による改造銃で亡くなったのは記憶に新しい(随想291)。

パンデミックや地球温暖化で人々のイライラが募る中で、ウクライナ戦争が継続され、ガザでの殺戮が進む。停戦の話し合いではなく、戦局を有利にしよう、自国に賛同する国を増やそうとしのぎを削っている。ハマスを除けばどこの国の指導者も選挙で選ばれていて、自国が使う暴力(武力)は肯定し、他国には強い態度を示すことが集票の基本になっているようだ。

昔は腕力(武力)で決めていたことが、今は選挙で選ばれた指導者が決める。「勝てば官軍」という言葉どおり、選挙で勝利すれば全てが許されるという感じだ。アメリカの大統領選挙は、世界に君臨する王様選びになってきた。大統領の免責特権をめぐる7月初めのアメリカ連邦最高裁の決定は、ますますその感じを抱かせる(7/2記事)。違法であっても大統領が職務で行ったと言えば許されるのではと危惧されている。議会多数派を動かすことができる大統領が、司法を牛耳るならば、三権分立の仕組みは失われる。大統領選挙は王様選びの大イベントになる。

(先頭に戻る)

No.346 「プーチンは死神か?」(2024.6.17)

先週、地元の文化ホールで芝居「銀色のライセンス」を見た。プリエールという会社(劇団)の作品で、古典落語の「死神」と高齢者自動車講習の話がつながっている。落語の「死神」は、死神から病気が治るかどうかが分かる方法と呪文を教えてもらった男が、名医と評判になり大儲けしたが、死神との約束を破ったために、余命がない病人の命と自分の命を取り換えてしまう話だ。初めに噺家(古今亭菊志んは俳優でもある)がこの話を語る。そして話が終わると、死神の装束となり、更に自動車学校のやる気のない教官に変身して、自動車学校での物語りが始まる。芝居そのものは、免許更新をしたい高齢者たち(免許更新に反対する付き添いの娘)と教官との会話で進む。私自身昨年8月に高齢者教習を受けたので、リアルな感覚で楽しめた。

この芝居の一番の面白さとすごさは、「死神は、落語や物語りの中だけでなく、現代社会で生身の人としても存在しているぞ」という警告と恐怖感である。それは、人間の怠慢、身勝手さ、先のことを考えない思慮のなさ、重要なことからの逃避、過労死レベルの労働環境などを象徴している。むろん交通事故だけではなく、大勢の人が死ぬ戦争にも当てはまる。

死神が直接人を殺すわけではない。死神と人間との一番の違いは、死神は人間の未来を知っているのに対して、人間にはそれが分からないという点だ。交通量が多く信号や歩道がない狭い道路では必ずといっていいほど事故が起きる。そのことは神様は分かっているが、人には「予算もないし、これくらいはまあいいか」などと安易な道を選ぶ。死亡事故が起きてから急いで信号機や歩道が整備されるのが現実だ。

ウクライナの戦争は、プーチンの戦争ともいわれている。何度も核兵器の使用をほのめかして、その準備もしている。核兵器を使うかどうかはプーチンだけが知っている。プーチンだけが、落語の「死神」の役割を果たすことができるのだ。石油資源が豊富で食糧も十分あるロシアはいつまでも戦争を継続する力がある。

他方、ウクライナが失地を取り戻したい気持ちは分かるが、NATOからの支援継続は加盟国の国民から支持が得られなくなりつつある(ウクライナ支援に反対する勢力がフランスなどで台頭。トランプは支援に消極的)。死者がどれだけ増えても失地回復のために戦い続けるというのでは、ゼレンスキー自身が死神である。戦場にはもっと大勢の死神がいる。地雷原の中で「あと一歩前進すれば勝利は近い」などと兵士を鼓舞している。

6月15日からスイスでウクライナ平和サミットがウクライナの提唱で開かれた。ロシア抜きでの開催だが、ロシアとの関係を重視する国は少なくなく、ウクライナの思い通りにはならなかった(6/15NHK・6/17毎日)。ウクライナは、ドンバス地方(ロシア系住民が多い地域)やクリミヤを奪回する方針を放棄して、和平と復興の道を真剣に探る時期になっていると思う。ロシアとウクライナのどちらが正しいと思うかと聞かれれば、私は「双方の言い分はあるだろうが、自国民であれ敵国民であれ、人を殺さない側が正しい」としか言いようがない。

(先頭に戻る)

No.345 「常磐自動車道で見た福島原発」(2024.5.28)

5月22日に岩手のつなぎ温泉、翌日は秋田の小安峡温泉に泊まった。新緑の中をドライブすると紫のフジやピンクのタニウツギが楽しませてくれた。多くの水田は田植えが終わっていた。

5月24日に常磐自動車道で自宅に移動中、福島第一原発事故の現在を見た。浪江町から大熊街にかけて自動車道の両脇の田畑には、太陽光パネルが広範囲に設置されていた(写真左)。原発事故が無ければ、作付けがされていたはずである。大熊インターチェンジの手前4キロの道路際の線量計は、1時間当たり1.8マイクロシーベルトを示していた(写真中)。他の箇所では、0.1~0.9マイクロシーベルトの表示を見たが、この場所の値は特に高い。その1~2分後に道路左(東側)の森林の先にクレーンや、高圧線の鉄塔、いくつかの建物が見えた(写真右)。地図上の位置からすると福島第一原発であるらしい(参考1・参考2)。第一原発の周辺の町では広範な帰還困難区域を抱えている。そうした場所では復興計画の一環として、太陽光発電事業が計画され誘致されている(例⇒浪江・双葉・大熊・富岡)。農地に太陽光発電パネルを設置することは痛々しいが、原発廃止を決めて、再生可能エネルギーに取り組むことは肯定できると思った。

ところで、1時間当たりの放射線量1.8マイクロシーベルトはどんな意味を持つのかと調べてみた。放射線量は人体にとってゼロが理想であるが、宇宙から降りそそいだり、岩石からも放射線が出てきたりするので、自然の状態でも1時間当たり0.04マイクロシーベルト程度が測定されるのだという。現在の環境省の基準(職業被爆基準=年間20ミリシーベルトではなく、公衆に適用する基準)は、国際放射線防護委員会の勧告(2007勧告)を準用して、年間1ミリシーベルト(自然からのものを除く)だ。これは、1時間当たりでは0.19マイクロシーベルトに相当するので、自然からの0.04マイクロシーベルトを加えた0.23マイクロシーベルトが時間当たりの基準になるとの説明だ(説明)。0.23マイクロシーベルトが基準ならば1.8マイクロシーベルトは、この基準の7~8倍も高い値である(常磐道モニタリング結果)。むろん居住に適した場所ではなく、帰還困難区域となっている理由でもある。

今年は原発事故から13年目になる。この数字が0.23以下になるのはいつのことか。放射性物質には、半減期がとても長いものがある。福島第一原発の廃炉作業も遅遅として進んでいない。また、放射線量が低くても、塵になって漂う放射性物質を吸った場合には、体内被爆(癌など)が起きる。一旦事故が起きれば、その回復のためには人の一生よりも長い時間と巨額の費用が発生することを思い知った。ミサイルが原発に命中したら日本が破滅するが、そもそも日本のような地震や津波がある場所では使えない技術だと思う。原発の扱いは容易ではない。車の中から見た10分間程の風景だが、その意味を考えざるを得なかった。

(先頭に戻る)

No.344 「悔しいけれど加齢黄斑変性か」(2024.5.18)

2ヶ月毎に眼科で検査を受けている。眼圧が高くなり緑内障になる恐れがあること、網膜が薄く剥離する恐れがあるといわれているためである。先週眼科で視力検査をしたら、右目の視力は少し低下していた。毎日、両眼に眼圧を下げる点眼薬ミケルナをさし、右目には炎症を抑制するブロムフェナクNa点眼薬をさし、血液の流れを良くするカリジノゲナーゼを朝晩に飲んでいる。

眼科の診察後に薬局で待っているときに、アムスラーチャート(写真)が、壁に貼ってあるのでそれで左右の目の検査をしてみた。これは、網膜中心部の黄斑の異常を調べるためのものだ。

すると、左目をふさいで右目で見た時に中央部(写真の黒丸)の縦線が歪んで(窪んでいるように)見えるではないか。右目をふさいで左目で見た時には真っ直ぐな線に見える。

物を見るときには、目に入った光がレンズ(水晶体)で屈折されて網膜上に焦点を結ぶ。その網膜の刺激が電気信号で脳に伝わり映像として認識される。解説書によれば、黄斑は、網膜の中心部にある。その部分に余計な血管ができたり、老廃物が溜まったりして網膜の形が変わるので、直線が歪んで見えたりする。症状が進行すると、中心部だけでなく周囲も歪んだり、画像自体が見えなくなつたり(暗くなる)するという。原因は、加齢、高血圧、肥満、太陽光、喫煙などと言われている。老化現象でもあるので、日本では増加傾向にあり、現在では100万人を超えるほどの患者数が推定されている。

どうやら自分は加齢黄斑変性の症状が始まっているようだ。数年前に白内障の手術をして左右の視力が1.2程度に回復したのにとガッカリし、悔しい気持ちになった。それでも、定期的な検査をしていたおかげで発見できたのだから、不幸中の幸いかもしれない。

加齢にともなう障害や不便は、目だけではない。忘れごとの増加、注意力の減少、手足のしびれや皮膚のかゆみなどが増えた感じがする。高齢時代を気ままに楽しく過ごすのは大事なことだが、健康維持には、億劫がらず調べたり行動したりすることが大切だと自覚し始めている。明日は、近所の人とウォーキングをする予定だ(暑さにも注意!)。

(先頭に戻る)

No.343 「朝ドラ 闘う女性の恰好良さ」(2024.4.17)

NHK朝ドラを欠かさず見ている。以前にも書いたが、朝ドラは女性への応援歌だ。昨年は牧野富太郎をモデルにした「らんまん」だった。牧野富太郎(牧野万太郎=神木隆之介)の仕事は、標本づくりや金銭的支援を惜しまず、苦労を共にした妻の壽衛(寿恵子=浜辺美波)に支えられていた。牧野富太郎自身がそのことを書いているので、本当なのだろう。植物誌(植物図鑑)の作製過程が分かって楽しかったが、ドラマの半分以上は明治時代に生きた女性の頑張りに焦点が当たっていたと思う。

昨年後半の「ブギウギ」は、笠置シヅ子(福来スズ子=趣里)の半生を描いた作品だった。笠置シヅ子の歌は、子供のころにラジオで耳にしているが、いったいどんな人なのか考えたこともなかったので、とても面白かった。服部良一(羽鳥善一=草彅剛)や淡谷のり子の話は新鮮に感じた。職業軍人が威張り、日本中が軍国主義に染まった時代にこんな人もいたんだと感動さえした。現実の世界は笑えることばかりではない。生きる意欲を湧かせるには、ドラマには、面白くて希望が湧いてくるような要素が欠かせない(動画⇒東京ブギ・ヘイヘイブギ)。

)

今年4月から「虎に翼」が始まった。日本で初めて女性で弁護士・裁判官になった三淵嘉子(猪爪寅子=伊藤沙莉)の話(Wiki)。私はこのドラマで初めてその名前を知った。「女に学問をさせるなんてどうかしている」と周囲から非難された時代。当時のエリートで財産家の家庭に生まれても、世間の女性差別意識と戦うことは大変なことだったに違いない。結婚の見合いを逃れようとする場面からドラマが始まったのは象徴的だった。三淵の生きた時代は私の母親の生きた時代と重なっている。私の母は田舎に住んでいて、ブギウギのような歌は「いやらしい歌」、ダンスなどは「チンピラのやることだわ」と言う人だった。一時期、私の姉の大学進学に強く反対していた姿がこのドラマで思い起こされた。ドラマの中の寅子にどんな苦労が待ち受けているのか、歴史の重要な一場面が見られるのではと期待している。

朝ドラの女性たちは、銃や爆弾で戦ったのではない。国を守る(体制や政権の維持)ために闘ったのでもない。自由や平等を大事にする自分の生き方を守るために闘ったのだ。私はそこに恰好良さと大きな魅力を感じる。

現代はいろいろな理由から、女性活躍が求められているが、経済的、社会的に女性を差別する意識は根強い。選択的夫婦別姓さえ自民党の反対で実現していない。世界の中で日本は女性の地位が低い国(146ヵ国中で125位)と評価されている(⇒2023年調査)。日本人の人権感覚が低いという意味に他ならないから、私も個人を尊重する言動をしていきたい。(先頭に戻る)

No.342 「ガザで何が起きているか」(2024.3.28)

今の私が理解できないことの1つは、ネタニヤフ政権がガザ地区で行っている非人道的な殺戮とその動機である。カタールの国営テレビ局アルジャジーラによれば、これまでに32,000人のパレスチナ人が殺されている(AlJazeera)。死者の半分は子供だ。ガザ地区は壁で囲われていて、電気、水道、ガスなどの供給を止められ、飢饉が始まっている。トラックでの供給はごくわずかしか許されておらず、米軍が食料を落下傘で投下しているが、奪い合いになり、多数の人が事故死したり溺死したりしている。まともな治療はできず、病人、けが人、乳幼児の死亡が激増して、地獄のような状態になりつつある(2月にガザ地区で活動している日本人医師の話を聴く機会があったが、その方は病院の外の状況は殆ど知らされていないようだった)。

世界の世論は、圧倒的な武力を持つイスラエルに対して自制を求めている。南アフリカがイスラエルをジェノサイドだとして、国際司法裁判所(ICJ)に提訴した結果、ICJから暫定措置命令が出された(1/27記事1・1/27記事2)。ガザのラファ検問所を訪問したグテーレス国連事務総長にイスラエルは強く反発している(3/25BBC)。イスラエルの残虐行為を思いとどまらせることができるのは武器と資金を供給している米国だけだといわれてきたが、今は怪しくなった。バイデン政権は、従来イスラエルを非難する決議には米国は拒否権まで使って反対してきたが、3月25日安全保障理事会では、停戦決議に拒否権を使わなかった。停戦決議が可決されてしまった(3/27記事)ので、イスラエルとバイデン政権との溝が深まったと報道されている(3/26記事)。

イスラエルは、ナチスドイツ時代に600万人も虐殺されて悲惨な目にあったユダヤ人が作った国家だ。ハマスが、イスラエル人を殺し人質を連れ去ったことは言語道断だが、パレスチナ人がこのまま殺され続けて良いはずはない。

イスラエルが、世界から孤立しても戦争を続ける意味はどこにあるのかと思う。ネタニヤフ首相は、パレスチナ国家の樹立に反対している(かってパレスチナ国家を認める考えのラビン首相は暗殺された⇒記事1/記事2/記事3)。イスラエルは、欧米(連合国側)からユダヤ人国家の樹立を約束された。だから3000年ほど前にユダ王国があったこの地を宗教的な情熱で独占したいということなのか。ナチス時代の経験から暴力から身を守るには、それを上回る暴力しかないという教訓を得たからか。イスラエルの兵士は、ポーランドのアウシュビッツに行きユダヤ人の苦難を知ることが訓練の一環になっている(兵士は自分の行為をナチスと戦うことと重ねて見ているのか)。

恐ろしいことだが、今のネタニヤフ政権はパレスチナ人が全員いなくなることを望んでいるように見える。また、殆ど報道されていないが、ガザの沖合には石油や天然ガス(1兆トン)が大量にあることが知られている(2023記事/記事)。パレスチナ国家が成立すれば、それを所有するのは、イスラエルではなくパレスチナとなる。だから何としてもパレスチナ国家の樹立を止めるしかない。そうした利権が最大の目的なのだろうか。

(先頭に戻る)

No.341 「婚姻の自由と札幌高裁の判断」(2024.3.15)

3月14日、札幌高裁は婚姻について重要な判断をした。「同性婚を否定する現在の制度(民法・戸籍法の規定)は憲法(第14条と第24条)に違反する」と言い切り、「異性婚と同じ制度の適用を含めて早急に対策を講じるべき」とした判決だ(判決文PDF/判決要旨PDF/3/14東京新聞)。G7など先進国では、同性愛者の結婚は異性間のそれと同様に認められているが、日本では自民党の反対で止められている。同性愛者は、「気持ちが悪い」だの、「病気だ」などと言われ続けてきた。岸田首相も「同性愛者の結婚を認めると社会が変わってしまう」と、まるで社会が悪くなるような言い方(旧統一教会の主張と似ている)をしている(2023/2/7記事)。

私の友人にも誤解をしている人がいるが、同性婚を求めている人達の言い分は、理解できる内容だ。「性的な指向が異なるからという理由で、不利益を与えたり差別をしたりしないで欲しい」という1点だ。札幌高裁の判決の付言には、「同性婚を定めることは国民に意見の統一を求めることを意味しない」、「判決の趣旨は個人の尊厳を尊重することである」などと書かれている。同性婚を選択したからと言って、誰かに迷惑をかけたり、不利益を与えるものではない。

江戸時代には、婚姻は身分や家柄を重視する親たちが決めていた。これは明治憲法の下でも続いていたので、それを反省して日本国憲法第24条では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本」とすると定められた。結婚する本人同士が合意することが最も重要なことであると宣言したのは、素晴らしいことだと思う。この視点に立てば、婚姻生活を送る二人は、自由な意思と対等な関係に立たなければならないが、現実には、因習や経済力、腕力、外聞などに左右されることは少なくない。それでも結婚後に、当人たちが満足できることが大切なのである。家庭内暴力の場合は、警察や児童相談所の保護が必要であるが、当事者以外の他人が、特定の誰かの結婚の是非を論じたり、介入したりすることは極力控えなければならないと考える。

札幌高裁の判決を聴いて、現在の日本国憲法は、あるべき未来社会を先取りしたようなものだと思った。憲法第14条は法の下の平等、憲法第24条は家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定めている。これを狭く解釈するか広く解釈するかは、裁判官の人権感覚によるだろうが、判決は世論の大半の意向を反映している(記事1/記事2)。政治家は速やかに法律や制度改革に取り組んで欲しい。個人が尊重される社会では戦争は起きようがない。だから同性婚や選択的夫婦別姓の実現など、人権尊重に役立つことは応援していきたい。

(先頭に戻る)

No.340 「ウクライナ侵攻2年 深まる傷」(2024.2.25)

2年前の2月24日にロシア軍のウクライナ侵攻が始まった。丸2年が過ぎたが戦争は収まる気配はない。2年前にNo.281「ロシアのウクライナ侵攻」で、ロシアの侵攻開始の驚きと懸念の気分を書いた。毎日戦況が報道されているから、私の耳は慣れてしまった。私の懸念「戦争は一度始まったら誰も止められない」を実感している。両国とも戦死者数は公表していないが、数万から数十万人と推計されているようだ。今朝の毎日新聞には、ウクライナ北東部ハリコフ市で、市民が「墓地に新たなお墓を作る場所がもうない」と嘆いている記事が書かれている(2/25)。

ウクライナ東部から南部クリミア半島にかけての戦場は現在、膠着状態だという。EUやアメリカの軍事支援(金と武器)を受けたウクライナ軍が昨年夏までは反転攻勢でロシア軍を押し返したものの、軍事支援予算が米国議会で凍結されたため、ウクライナ軍は武器弾薬の不足、兵員不足に苦しんでいるという。他方、ロシア側は、国内での兵器増産体制が整うのに加えて北朝鮮やイランからの武器輸入(ドローンや砲弾)で優勢になるつつあるらしい。

それぞれの国には戦争に反対する者はいるけれど、ロシアでは、戦争に反対する野党指導者ナワリヌイ氏が刑務所で突然死した。3月の大統領選の有力な候補者はすべて候補者資格を奪われている。ウクライナでは、戦争終結を求める世論が昨年の12%から今年24%に増えているが、ゼレンスキー政権への支持は揺るがない。ウクライナを支援するEU諸国では、いわゆる支援疲れが表面化してきて国民の不満が右派野党の支持を増やしている。ドイツのショルツ政権は、戦争拡大を恐れてウクライナへの戦闘機・長距離巡航ミサイルの供与を拒んでいる(NHK・BBC)。

今朝のNHKの番組「日曜討論」で、学者や元外交官によるウクライナ戦争についての討論を聴いた。今のままでの停戦はロシアの従属国になる(ウクライナの主権が消える)ことを意味するので、「ウクライナは戦争を継続するしかない」という見方は共通していた。トランプが大統領に再選された場合には、ウクライナ軍事支援を再開するのではないかという見方があったが、それまでに、ウクライナは壊滅的な状態になるという不安も出された。東大准教授の小泉悠さんは、「つい最近エストニアのバルト防衛大学で講演した際に、ある国の軍人から『アメリカに依存している日本は核兵器を持たないと言われたが、アメリカは本当に信用できるのか』と問われたことが印象に残った」と話された。ヨーロッパではアメリカに対する不信感が広がっている。日米軍事同盟を最大の頼りにしている日本としては、ヨーロッパの不安は他人事ではない。

(注)2/26に「ゼレンスキー大統領がウクライナ軍の死者は3万1千人と初めて発表した」という報道があった(2/26朝日D)。

(先頭に戻る)

No.339 「スズメの恋の物語り」(2024.2.11)

スズメは群れて、地面の餌をついばんだり電線などに留まったりすることが多い(写真左2020年の1月2日)が、一昨日の夕方、窓越しの隣家のケヤキの枝にスズメが2羽だけ留まっているのに気が付いた(写真中)。前にいる方は殆ど動かないのに、後にいる方は首を傾げたり、口を開けたり、前のスズメに何かの合図をしているようだった。鳥は来ても直ぐに飛び去ることが多いが、この時は20分ほど同じ場所に居続けた。ついに西の空が夕日で染まり、2羽はシルエットになった(写真右)。更に見ていると、一羽がパッと飛び立つともう一羽は直ぐにその後を追いかけ、2羽とも見えなくなった。

鳥は、雌雄つがいで子育てをする種が多い。夏の間の短期間で子育てをしなければならないので、夫婦?の協力がなければ子供は育てられないからだ(慶応大論文カラス一夫一妻)。群れになることが多いスズメでは、時には相手の目を盗んで、別の個体と交配してしまうこともあるらしい(北大論文スズメ)が、それでも基本は相手を選んで自分の子をしっかり育ててくれるかどうかを見極めることが大事になる。スズメは外見では雌雄の区別がつけられない。雌が主導権を持っていることが多いと言われているので、一瞬のことで分からなかったが、最初に飛び立ったのは雌だったのかと思う。3月から8月までが産卵時期と言われているので、これからしばらくはスズメの恋の季節だ。

ところで、私のパートナーがベランダで育てているパンジーの花びらが、このところ何者かに食べられている。今朝見るとベランダの手すりに白い糞が乗っていたので、これは鳥に違いないと思った。隣家の庭木には、ヒヨドリ、セキレイ、メジロ、カラス、ムクドリなどがやって来る。スズメのことを調べていたら、スズメはサクラなどの花を食べ、蜜を舐めるという記述(例1動画・例2news)があったので、もしかしたら、スズメがパンジーの花びらを食べたのかもしれない。そうすると一昨日の2羽のスズメは、恋の駆け引きをしていたのではなく、ベランダのパンジーの花を再び食べようとやってきただけだったのかもしれない。いつまでたっても人間が自分達を見ているのに気づいて、諦めて飛び去ったという解釈もできる。本当のところはどうだったのか。ヒトは、スズメやカラスの言葉が理解できるようになるまでは、ただただ推測することしかできない。

(先頭に戻る)

No.338 「ハモグリバエの生き方」(2024.2.4)

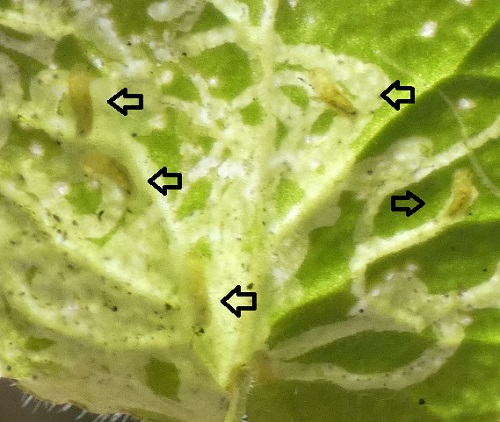

パートナーが育てているムラサキハナナ(別名ショカツサイ)の葉に、エカキムシが現れた(左写真)。エカキムシというのは、葉に生みつけられて孵化した幼虫が葉の内部を食べ、その痕跡が文字や絵のように見えるところから、食害する虫に付いた名前である。ハモグリバエとハモグリガのグループがある(説明)。

ムラサキハナナの葉を透かせて見ると、黄色が濃い部分があり、そこに幼虫がいることが分かる(写真中の矢印の先)。幼虫がいる辺りの葉っぱを用心深く引き裂いてみたら、幼虫が顔をだした(写真右)。この幼虫は、長さが1ミリメートルほどで丸々太っていた(ずんぐりした形からハエの類か)。羽化して広がっては困るので、食べられた葉はすべて切り落とした。既に卵が産みつけられてしまっているかもしれないので、しばらく要注意だ。被害を受けた葉は光合成ができなくなる。農薬が無かった時代は、見つけ次第、葉を幼虫や蛹ごと手でつぶすしか対策はなかった。

虫にとっては葉に潜る生き方は素晴らしいアイデアだ。寒い冬でも葉の中は凍結しにくい。食べ物は周囲にあるし、植物の生長とともに葉は増えていくので生活圏が広がる。昆虫を食べる小鳥も葉の中の幼虫は見つけられない。幼虫は食べるには小さすぎる。ハチなどが天敵になっている可能性があるそうだが、日本にはいないらしい。身体が小さいことは、天敵から隠れたり、食べ物が少なくて済むなど生きる上でのメリットにもなる。

恐竜が絶滅したのは、身体が大きくなり過ぎたためだと言われている。身体が大きいことは戦う上では有利であるが、世代交代が遅くなるので、急速な環境変化にはついていけない。昆虫が大繁栄しているのは、その小ささが理由のようだ。

今の人間が大きくなり過ぎたのかは分からないが、数が増えすぎたことは確かだと思う。狭い場所でひしめき合い、競争し合って生きている。サバンナに棲む肉食獣は、自分が食べる分以上は無駄には殺戮はしないが、人間は、富をめぐってあるいは覇権を争って、更には宗教的な価値観やイデオロギーが背景になって戦争を続けている。

先日、朝鮮労働党が日本政府の長距離巡航ミサイルトマホークの大量購入を批判しているニュースを聞いた(2/3NHK)。日本政府は、北朝鮮の核とミサイル開発を抑止するためとしているが、小国の北朝鮮からすれば、日米が一緒になって北朝鮮を威嚇していると思うだろう。戦争の歯止めはない。国交がないままこの状態が続けば、拉致被害者帰国を実現できるどころか、何百万人が死ぬ悲惨な事態に至る恐れがある。

(先頭に戻る)

No.337 「サツマイモのありがたさ」(2024.1.28)

最近サツマイモをよく食べるようになった。美味しいだけでなく、繊維分やビタミンCを多く含み健康に良さそうなためだ(説明)。昼食の代わりになることもある。子供のころ、村の多くの農家が、むしろかます(莚叺)にサツマイモを入れて出荷しているのを見た。小学校へ行く途中には、デンプン工場があり、コンクリート製の沈殿池の底に白いデンプンが沈んでいた。戦後間もない食糧難時代だったので、サツマイモは全国的に作られていた。砂糖が不足した時代、デンプンから水飴を作り、更にそれを原料にしたイモ飴(げんこつ飴)などの原料となった。

私の両親は畑でサツマイモを作っていた。おやつ代わりに毎日のように蒸したり焼いたりして食べた。兄と一緒に竈(かまど)に鉄鍋をかけて、サツマイモを薄切りにして焼くと甘みのあるせんべいのようなものができた。自分で焼いたためか特に美味しく感じた。

サツマイモの栽培は、前年産のサツマイモを穴倉で保管しておくことから始まる。翌年春に堆肥が入った苗床に置くと一斉に葉と芽が出てくる。丈夫そうなものを選んで梅雨前に挿し芽で根を出させて、畑に植えつけるのだ(参考1・参考2)。すると秋には立派なサツマイモができる。イモ畑で農作業をする母の周りで良く遊んでいた。サツマイモ畑には、モグラが棲んでいて畑に穴を開ける。モグラはサツマイモを食べる訳ではなく、畑のミミズなどを餌にしていたようだ。堆肥が多いせいか、苗床にはカブトムシやコガネムシの幼虫が沢山いた。

住宅の屋根の下や土間には1m×2mで深さは1mほどの穴蔵があった。人が穴に落ちないよう板で作った蓋でおおわれていた。ネズミが出てサツマイモを食べることがあるらしく、そのネズミを食べる青大将(蛇)が穴に入っていたこともあった。今考えれば貴重な経験だった。

私が中学生になるころには、近所のデンプン工場や畑は住宅地に変わった。砂糖が安定して供給されるようになると、サツマイモそのものも余り食べなくなったが、イモ天、焼き芋、芋ケンピは美味しい食品だと思う(生産量の推移)。生産量の推移を見ると全体としては減少傾向であるが、生食用(家庭用)、アルコール原料(焼酎用)としては現状維持か増える傾向もみられる。写真の右は紅はるか(農林64号)で、外観が良くて焼き芋に適しているとのこと(説明)。左のイモは高系14号で高知県の農事試験場で育成された収量の多い品種で古くから栽培されている(説明)。そういえば、子供のころサツマイモのことを、村の人は「ノウリンイモ」と呼んでいた。コメ。麦に次いでサツマイモは重要な作物で、農林省はサツマイモの品種改良にも力を入れていた。農林1号はデンプン用だったらしい。紅はるかは、農林水産省の九州沖縄農研センターで作成された品種(作成者山川 理さんは知人)で農林番号がついている。昔を思い出して懐かしい感じがした。

(先頭に戻る)

No.336 「花地蔵物語と農山村での就業」(2024.1.21)

1月19日にAさんに誘われて、武蔵小金井の宮地楽器ホールで「花地蔵物語」という合唱曲を聴いた(1/13記事)。これは、国策の満蒙開拓団に参加した人達の今に至る物語りだ。敗戦で命からがら帰国し福島県浪江町津島地区で農地の開拓を再開したものの、原発事故事故による放射能汚染で再び故郷を追われるまでを14の曲(詩)で歌っているものだ。視聴者は美しい歌を楽しむだけでなく、語り・寸劇によって開拓農民の大変な歴史を知ることになる(写真は会場風景)。

戦前の日本の農村には就業機会が少なかったので、政府は農家の次男、三男を満蒙開拓団として、現地の農民から奪った土地に入植させてきた(結果として悲惨な棄民政策となった)。戦後は、工業の発展に伴う就業先として大都市部に出稼ぎや子弟の集団就職が行われてきた。更に農村部に工業団地を作って地元での就業の場の確保政策も積極的にとられてきた。原子力発電所も、交付金制度で地元経済を潤し、農村地域の就業機会の確保に役だった一面がある。

40年ほど前に、農村部での就業機会を確保するための法律改正事務に携わった。牛肉・オレンジ輸入自由化の対策として農村部で就業機会を増やすために、運輸業、倉庫業などを誘致するための制度だ(嬉しいことに全会一致で成立)。今日では、サービス業など他の産業の導入を促して農業と調和させながら就業機会をもたらす仕組みとなっている(⇒2017年産業導入促進法)。ただ、産業の定着には、道路や通信網、水道や文化施設などのインフラ整備、若い人達の参加が欠かせないので、厳しい現実がある。

日本では欧米のような数百ヘクタール規模の農業を実現させることは現実的ではない。これまで日本の農業は、他産業に就業しながらコメ作りなどを行う兼業農家に担われてきた。零細な農地(データ⇒全国平均1戸2ヘクタール)しか持たない日本の農家は、一般的に言えば兼業収入に頼らざる得ない。農家は、農地をもった労働者という生活スタイルが定着してきたが、今日では、高齢化で地域社会の存続さえも難しい場所も多い。ウクライナ戦争で、世界の穀物・飼料・肥料価格が上昇して農業をやめざるを得ない人もでてきている(データ⇒食料自給率38%)。このような状況は、経済力・技術力が相対的に弱まってきた日本の消費者が飢餓に陥らないための課題だ。日本の農地や美しい農村風景は、先人たちが現代に残してくれた財産ともいえるが、「花地蔵物語」のように一回の原発事故で全てを手放さざるを得なくなることがある。開拓農民の物語は、日本人全体の物語りを暗示しているように思われて仕方がない。

(先頭に戻る)

No.335 「2024年の不安感」(2024.1.7)

LED蛍光灯の電気スタンドを点灯したら、その傍にあったラジオに「ザー」という音が入った。耳障りな音なので直ぐに電気スタンドを消した。理由を調べたら、LEDランプは雑音のもとになる電波がでるのは避けられないという(説明1・説明2)。白熱灯などと違って、半導体上で電子が電子の穴とぶつかって発光する仕組みなので、その際に電波がでる。試しに直流電池のLEDライトをラジオに近づけてみると小さな雑音がでた。電気スタンドは交流で電流も大きいので、ノイズも大きい。電気スタンドをラジオから2メートルほど離すとノイズ音は全く聞こえなくなる。

昨年末に随想を書こうと思っていたら、その日に熱が出た。正月三が日は食欲が湧かず、寝たり起きたり状態になり、おとといからようやく普通の食事ができるようになった。

昨年の世界はひどいものになった。ウクライナの戦争が続く中で、10月7日にパレスチナの武装勢力がイスラエルを攻撃した。この攻撃を切っ掛けに、イスラエル政府が空爆と戦車でガザ地区の病院や住宅を無差別攻撃をしたから、瞬くうちに2万人以上(約4割が子供)が殺されてしまった(12/29)。現在も連日100名以上が殺されている(1/4)

。米国は、イスラエルに武器弾薬と資金を提供して、安保理ではウクライナ戦争でのロシアと同様、停戦決議を拒否している。大国の得手勝手、二枚舌だ。恐ろしいことは、ガザ地区の武装勢力も、イスラエル軍も、自分たちの正義を優先して人を殺すことをためらわなくなっていることだ。双方が武器を持たない一般市民を盾にして戦闘をしている。イスラエル軍は、パレスチナ武装勢力から逃げてきたイスラエル人(白旗を掲げ両手を上げている自国民)を殺している。自国民すら守る意識がない。国際法や人権などはどこかに飛んで行ってしまった。日本では「米軍が日本を守ってくれる」と信じている人が多いように思うが、世界の状況を見ると、米軍の本音は「日本人を盾にしてアメリカと対立する国と有利な戦争をできるようにする」戦略なのではないかと思う。

元旦に能登半島で大きな地震があり、建物の崩壊、山崩れや火災で、これまでに死者120名以上、200名以上が行方不明と報道されている(1/6)。これから更に寒くなり雪が増えるのに、電気や水道が使えない人たちが何万人かいる。1月2日には羽田空港で救援作業をしていた海上保安庁の貨物飛行機とJAL旅客機が衝突し、海上保安庁の職員5名が無くなった(1/2)。今日現在も昼夜を問わず余震が続いている。被災地の人達の心身の苦労を思わずにはいられない。

2024年は台湾、ロシア、米国で大統領(台湾は総統)選挙がある。政権への不満を国外に向けさせたり、弱腰と見られないために候補者が危険な選択したりすることはあり得る。平和な日本が続くことを願っているが、今のところ、明るい見通しは全く感じられない。

(先頭に戻る)

No.334 「安倍派のキックバック」(2023.12.16)

2022年7月に67歳で安倍晋三さんが没してからは、安倍派(正式には清和政策研究会)議員には良いことがない。岸田首相が「旧統一教会との関係を断つ」と宣言してしまったからだ。暗殺事件によって晋三さん自身が旧統一教会の広告塔を演じていたことが明るみに出たため、旧統一教会からの選挙応援を受けにくくなった。今は、自民党のパーティ券販売による裏金づくりで捜査が行われている。安倍派では、ノルマを超えたパーティ券売上分を「戻し」と称して(現金で)議員に長年還元してきたという。宮沢博行防衛副大臣は「この金は収支報告書には書かなくても良いと派閥幹部から言われていた」と発言している(12/13NHK)。脱税や政治資金規正法違反の可能性がある。捜査は始まったばかりだが、岸田首相は官房長官を含む安倍派4閣僚などを、安倍派以外に交代させざるを得なくなった。メディアには「安倍派は解体される」、「安倍派は岸田降ろしを始める」などの予想が書かれている(記事1・記事2)。

安倍晋三さんは、民主党がぐらついているタイミングで解散するなど選挙戦略がうまかった。結果、安倍派の所属議員が増え、派閥に属する議員が党や内閣の要職に就くことができた。総理を止めた後も、菅内閣、岸田内閣に強い影響を及ぼしている。例えば、菅内閣の発足直後に起きた学術会議委員の任命拒否はその典型である。岸田内閣は、その発足時には「新しい資本主義」を掲げてアベノミクスを批判するように見えたが、結局、安倍政治を全て踏襲した(国葬も行った)。

派閥が何のためにあるのかと言えば、特定の政治理念に関心のある人が議論を深め合う場だという説明がされる。岸田首相も、そのように説明して「悪いものではない」と説明していた。だが現実は、有力政治家の庇護を得て資金(キックバックを含む)を確保し、選挙情報を集め、出世する(要職に就く)ことが目的であるようだ。怪しいことだと思っても有力者の要求は断われないが、所属していることのメリットは大きい。経験が少ない議員には派閥は頼れる存在なのだろう(例:河井夫妻)。

ところで、法律を審議し決定する議員が、法律を守らなくて良いわけはない。税理士出身の神田財務副大臣が脱税したり、柿沢法務副大臣が違反の有料動画を選挙で使わせたり、金を地方議員に配ったりしている。バレなければ良いという考え方が共通している。手ごわい政治家達(しかも大勢)を相手にするのだから、検察は強い覚悟で徹底して解明して欲しい。

今回の裏金づくりの捜査は、神戸学院大学法学部の上脇博人教授の告発を受けて開始されたものだ。上脇教授は、「1年前の10月に、しんぶん赤旗の記者からの問い合わせがあったことが切っ掛けだった」という(12/13記事)。告発するためには膨大な会計報告書をチェックする作業が必要である。「心が折れそうになった」とも語っている。個人で戦う大学教授もいるのに、大手新聞社は何をしていたのかと思う。安倍晋三さんが首相だった時には、大手メディアのトップが定期的に首相を囲んで懇談をしていると聞いた(PDF)。今もその状態が続いているのだろうか。「新聞は社会の木鐸になれ」という慣用句は、既に死語になっているのかもしれない。

(先頭に戻る)

No.333 「米軍オスプレイの墜落報道」(2023.12.4)

ヘリコプターのように垂直に飛び上がり、飛行機のスピードで飛ぶことのできる輸送機がオスプレイだ。名前は鷹目のミサゴ(急降下して魚を捕る海鳥)の英名 Osprey。この軍用機が11月29日に屋久島沖で墜落した。日本政府は当初は墜落とは言わずに「不時着水」と表現をしていた。記者から「なぜ墜落ではないのか」と問われて、防衛副大臣が「機体はコントロールされており、最後まで頑張っていたので不時着水だ」という意味不明な答えをしていた(11/29NHK)。目撃者が大勢いて、「オスプレイが空中でひっくり返って、火を噴きながら落下した」という発言を聞くと、着水には違いないが、こうした現象こそ“墜落”ではないのかと思っていたら、その後米軍が「墜落」と発表したので、今では記事には「オスプレイ墜落」という見出しがついている。

当初の報道では、オスプレイの乗員は6名とされていたが、その後米軍が8名と発表した。12月3日現在では1名の死亡が確認され、7名が行方不明だ。日本政府は11月29日に「安全が確認されてから飛行をするよう米側に要請した」としているが、30日には米国防総省の副報道官は、「正式の要請があったとは把握していない。オスプレイは日本で運用を続けている」と食い違った報道がされた。報道のされ方から、日本政府は米軍からは肝心なことは何も知らされておらず、正式の要請をしていないなと思った。捜索は海上保安庁と在日米軍が行っている。米国は原子力空母カールビンソンを派遣するとのことだ。カールビンソンはサンディエゴが母港だ。最新鋭戦闘機「F35」やオスプレイを艦載できるようにアップグレードされ、2年前の8月に日本に来ている(2021年記事)。2021年記事では「中国を牽制するため」と書かれているのだから、今回もオスプレイ搭乗員の捜索を名目としているが、中国や北朝鮮を牽制(あるいは挑発)する狙いがあるのだろう。日本人にアメリカの軍事力を見せつけて、日本人を信服(畏怖)させようという意図かもしれない。

日本で起こった重大な事故なのだから、日本の当局が原因を調査し、証拠品を差し押さえて、再発防止を米軍に申し込むのが筋だと思うが、政府間では違う約束になっているらしい。12月3日の毎日新聞には、日米地位協定が捜査の壁になっていて、オスプレイ墜落の検証は全くできないという記事が出ていた(12/3毎日)。日米地位協定とは日米安全保障条約の履行のための協定で、協定締結時に「米軍の財産については、日本政府は、捜索、差し押さえ、検証を行う権利を有しない」という合意がされているとのこと。裁判権は米側にあるとされている(第17条)。搭乗員1名は遺体は米軍に引き渡されたが日本側は検視さえしていない。日本弁護士連合会や県知事会などは、日米地位協定の見直しを要請しているが、今の政府にはその気は全くない。

2018年4月に「独伊の駐留米軍と在日米軍比較」で書いたとおり、第二次大戦の敗戦国で米軍基地があるドイツやイタリアなどは、米軍と対等な関係になるよう協定の見直しをしている。日本でそれができないのは、米軍の占領が続いているようでとても情けない(実際に占領が続いていると思う)。過去に米軍による事故や事件が何度もあった。今後もオスプレイの墜落などで日本人が死ぬことが懸念される。

墜落事故で亡くなった若者たちの冥福を祈る。12月4日夜に行方不明搭乗員のうち5名が発見されたと言う報道がされた(12/4記事)。

(先頭に戻る)

No.332 「表現の自由と公益との対立」(2023.11.20)

暗澹とした思いになる。イスラエルのネタニヤフ政権は、ガザ地区に水や食糧、燃料をほとんど供給せず、病院さえも攻撃しているからだ。民間人の死者は急激に増え、今月7日現在で1万人を超えた。住む場所が奪われ、飢えと怪我・病気が広がっていく。グテレス国連事務総長は、「ガザは子供の墓場に化している」と述べた(11/7BBC・11/8REUTERS)。超大国アメリカが、イスラエル政府を支持しているから、犠牲者の拡大は止めようがない。ガザから帰国した日本赤十字社の看護師川瀬さんが、涙ながらにガザ市民への支援を訴えていた(11/17News)。多くのジャーナリストが殺されて、あるいは現地から排除されて、「病院地下にはハマスの司令部があった」、「市民の殺傷は仕方がない」などというイスラエルの言い分だけが報道されていく。

何だかんだと理屈をつけて、暴力による支配や人権無視と差別を正当化する政治が世界のあちこちで、当然のように行われているから、油断はできないが、日本の最高裁が、11月17日に表現の自由に関する判決をしたので記憶にとどめておきたい。

「宮本から君へ」は、同名の漫画を基にした映画だ。この作品は国の助成金(1000万円)を受けることになっていたが、映画に出演した俳優(ピエール瀧)が、薬物事件で有罪となったため、助成金が取り消された。その裁判である。助成金を交付する文化庁所管団体(日本芸術文化振興会)は、「国が助成すれば、国は薬物犯罪に寛容であると言うメッセージになる」と主張し、助成を取り消した。映画会社は裁判に訴え、1審では助成金不交付は違法とされた。2審の東京高裁では、逆に日本芸術文化振興会の言い分(公益性重視)を受け入れ、助成金不交付を認めた。今回の最高裁(第二小法廷の4人の裁判官全員)が、「抽象的な概念である公益を理由に不交付が広く行われるようになれば、芸術家等の自主性や創造性を損なう。表現の自由を保証した憲法21条の趣旨に照らして看過しがたい」と結論づけた。公益性を損ねるかについては、「出演者の知名度や役の重要性にかかわらず、にわかには想定しがたい」とした(判決本文PDF)。

映画自体の評価は、人さまざまである。「宮本から君へ」には、暴力シーンやレイプ場面があり男性中心的な作品のようだ(評価例)。だが映画の評価は鑑賞をする個人に任せるべきであり、そうでなければ優れた作品は生まれようがない。5年前にカンヌ国際映画祭でパルムドール賞をとった是枝裕和監督の「万引き家族」でさえ、日本では「万引きを認めるのか」、「助成金を返せ」などという苦情もあったと聞いている(No.121随想20180627、2018文春オンライン)

コカインや大麻は、健康被害もあるし、日本では違法薬物であり、犯罪者への資金源を供給することになる。しかしそれを使用した人が作品の作成にかかわったからと言う理由で助成金支給を止めることができるならば、どんなことでも理由をつけて芸術文化を政府が誘導できることになる。例えば作品の作成にかかわった人の中に交通事故をした人やモラルに反する行為をした人がいれば、交通事故や不道徳を許容するメッセージになるなどとして、作品自体を否定することになる。表現の自由、報道の自由は、民主主義を維持する基礎として、暴力によらず平和を達成する唯一の方策でもある。この意味で、今回の最高裁判決は重要な規範になると考える。

(先頭に戻る)

No.331 「安保法制違憲裁判のゆくえ」(2023.11.5)

パレスチナ難民が閉じ込められた狭いガザ地区で、武装集団ハマスとイスラエルの間で近年にない戦争が始まった(10/7)。イスラエルは、戦車の投入と空爆を開始し、米国は直ちにイスラエル支援を表明した。ガザに住む市民や子供の被害が激増する中で、米国は「人道的な一時休戦」を助言したが、イスラエルは拒否したと報道されている(11/3BBC)。

日本は大東亜戦争で敗北して、日本国憲法(前文と第9条)で戦争放棄(軍隊の不保持)を定めた。しかし直ぐに、GHQのマッカーサー指令によって自衛隊の原型が作られ、軍隊に近いものに進化してきた。2014年には、米国政府の要請を背景に、自衛隊が米軍と共同して戦闘ができるようにする(集団的自衛権を容認する)安保法制が採決された。安倍内閣は、「集団的自衛権は認められない」としていた法制局長官を、集団的自衛権容認する外交官にすげ替えて、解釈の変更をした。憲法の性格を一変させてしまう行為だった。「日本人が再び戦争を始める種が撒かれた」と言っても良いかもしれない。

この安保法制を憲法違反だとして、大勢の弁護士などが各地で訴訟(25件)を起こしている。訴訟の相手は、内閣と国会である。これまでの地裁や高裁の判決では、「日本が戦争に巻き込まれるリスクはある」など一部の事実認定はされたものの、原告側の訴えは全て退けられている。「安保法制ができたからといって、(実際には戦争は起きていないので)具体的に法律上で認められた権利が侵害されているとは言えない。だから違憲かどうかの判断するまでもない」という内容だ。原告側には、著名な憲法学者や元法制局長官が加わって論点を整理してきたが、壁はとても厚い。こんな結論になるのは、独立しているはずの裁判官であっても、人事を握る最高裁や政権党には睨まれたくないからに違いない。

私は安保法制違憲訴訟の会を支援するために、時折カンパをしてきた。会から送られてきた最近の資料で、東京弁護団の訴訟についての最高裁(第二小法廷)判決が今年の9月6日に出されたと知った(⇒訴訟の会サイト)。最高裁は、憲法解釈はしないで、訴訟手続きの問題として上告を却下、上告受理申し立ての不受理を決めた。今後の訴訟に対しても、この判決が基本になると予想される。憲法第81条では、法律が憲法に適合するかしないかを決める権限(憲法の番人の地位)を最高裁に与えているが、自らの権限を放棄した、将来に禍根を残す判決となった。

戦争が悪だと思うのは、生命(生存権)を奪い、個人の幸福追求のための普遍的な人権(拘束されない権利、知る権利、表現の自由、暴力を拒む権利、平和に生存する権利など)を奪うからだ。戦争をする政府は、敵国民の人権を蹂躙するだけでなく、自国民の戦争反対派の自由を奪ったり、犠牲を放置したりする。

もちろん、戦争をする側の言い分はある。自国民の命を守るため、自国の権益を守るため、自国を防衛(自衛)するためなどだ。20世紀の帝国主義時代は権益や領土を守ることが立派な口実だったが、現代ではあからさま過ぎる。自国防衛を多くの国が主張するが、その場合でも守る対象の「自国」が、実は政権与党のことだったり、軍事組織や特定の価値観を共有するグループのことだったりする。「個人の生命や人権を守る」とは決して言わないところが、戦争肯定派のアブナイ本質であると考えている。それを言えば戦争ができなくなるからだ。「人道」は大切だが、戦争を止める力にはならない。

紛争の火種はあちこちに転がっているから、「戦争反対」とだけ言っていればすむのではない。仮想敵国を作らないこと(スイスのように永世中立国になるのが良い)、強力な軍事力を持たないこと(他国が脅威に感じて軍拡競争が始まる)が重要である。特に大事なことは、他国民、自国民を問わず全ての人に対する差別や人権無視を許さない政策や態度だと思っている。

(先頭に戻る)

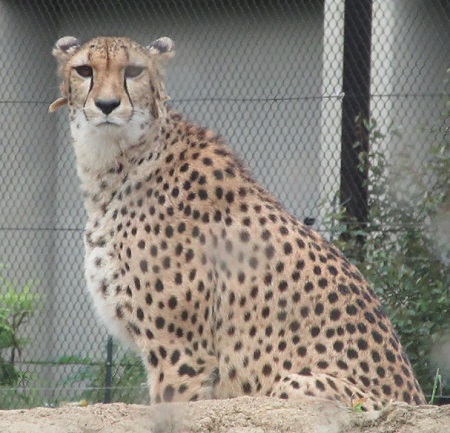

No.330 「チーターに見る遺伝子多様性」(2023.10.24)

「生物多様性を守る」という言葉を良く耳にするようになった。国連の目標(SDGs=持続可能な目標)にも掲げられている。大切な目標だが、その説明には、「持続可能な利用及び遺伝資源の利用」などと書かれているので、人間の利益から生物多様性を考える人が多いのではないかと思っている。そもそも、生物の多様性とはどういう意味か。生物の多様性はどのようにして生まれるのかを知らなければ、保全と言ってもうまく行かないと思う。

10月15日に千葉市動物公園に行って写真のチーターを見た。時速100kmを出す脚力を持つ美しいネコ科の動物だが、絶滅が危惧されている。人に捕獲されたり、生息地を奪われたりしてきたことに加えて、チーターが遺伝子の多様性を無くしているのがその理由だという。チーター保護団体のサイトによれば、チーターは、約1万年前に起きた地球環境の変化で、それまで世界中に生存していた大部分が絶滅してしまい、わずかに生き残ったものが、近親交配を続けた結果、同じ遺伝子を持つものばかりになったようだ(説明1・説明2)。つまりは、遺伝子の変異の多様性を失ったために、ちょっとした病気やストレスに弱く、子供の多くは十分には育たない状態になった。現在地球上には、7000頭程がアフリカの各地とアジア(インド・イラン)にいると推測されている。

チーターが生活するには、とても広い草原(ホームテリトリーで数百平方kmとも)が必要である。身体は大きくはなく強くもないので、ライオンなどから逃げながら、インパラやウサギなど小型の草食動物を捕まえ生きている。その広い草原が縮小することは致命的になる。

チーターの保護活動では、生息地の保護とともに、多少でも変異を持った個体が交流できるようにするため、ナミビアや南アフリカなどで他の生息場所に移植(translocation)をしているとのことだ。強力な感染症が現れると一度に全滅の恐れがあるので、遺伝子レベルで違いのあるグループを増やしていかなければならないのだ。移植に当たっては、餌の確保や他の野生動物から守れるかなど、調査を行って慎重に進める必要がある(現在は動物園でも多くの動物の繁殖で近親交配を避けることが課題になっている)。生物多様性条約によれば、生物多様性とは、全ての生物の間の変異性のこととされ、遺伝子レベル、種レベル、生態系レベルの多様性を含むとされている(第2条用語)。生物の多様性(変異性)の出現には、とても長い時間を必要とする。環境の異なる様々な場所でわずかずつ変異(突然変異や交配による新しい遺伝子の導入)が起きるのだから、保護活動は少なくとも何世代か、あるいは何十世代か(つまり数百年)を要する大事業だ。多様性を生み出す原動力は「時間」である。

最近「動物の進化生態学入門」(冨山清升(トミヤマキヨノリ)著、学術図書出版社2023年9月30日発行)を読んだ。生物進化の理論とフィールド生物学を学ぶ学生向けの教科書なので、断片的な知識しかなかった私にとっては、この分野の全体を見渡す際の座右の書になりそうである。この随想を書く動機にもなった。なお、日本の野生生物の移植については、トキなどで成功しつつあるが、日本のライチョウを北アルプスから中央アルプス木曽駒ケ岳に移植させる試みについては、温暖化が進んで高山に登ってきたニホンザルなどにヒナが食害される事例が出ている(2022PDF)。ライチョウの状況は、問題の根源に地球温暖化(高温化)の進行があるので、極めて深刻である。急げ温暖化対策!

(先頭に戻る)

No.329 「牧野先生のらんまん」(2023.10.8)

スエーデンの植物学者のリンネ(1707~1778)は、幼児期から植物が大好きだった。リンネが考えた生物種の二命名法は、現代では世界中で使われている。名前を付けることで分類ができる。リンネは「分類学の父」と言われる偉大な生物学者だ。

「日本の植物分類学」の父と言われる人は牧野富太郎だ。先週終了したNHK朝ドラ「らんまん」は牧野富太郎(1862~1957)の生涯を描いている。牧野植物園に行き、彼の自伝も読んだことがあるので、大変面白く見ることができた。富太郎の妻壽衛(スエ)との愛情物語りになっているが、牧野富太郎が植物がものすごく好きだったことが伝わってくる(年譜)。このことは以前にも随想で書いたが(⇒ 2018年No.98)が、まさに好きこそものの上手なれである。

二命名法(又は二名法)とは、例えば下の写真のフヨウ(モクフヨウ)を「Hibiscus mutabilis.L」と表す方法である。属名と種名がラテン語で列記されている。Hibiscusは、属名(和名でフヨウ属=ハイビスカス属)で、mutabilisは種名(変化し易いの意味mutable)で、Lは、命名者のカール・フォン・リンネ(Linne)のLを指す。牧野富太郎は、フヨウの園芸品種にスイフヨウ(酔芙蓉)と名付けた。学名は、Hibiscus mutabilis L. f.versicolor Makinoである(⇒資料)。f.はforma(品種)を意味する。versicolorは、色が変わるという意味だ。最後に命名者の名前が来る。命名をするには、その対象である植物を標本にして保管しておかなければならない。名前を世界に認めさせるためには、学術誌にその種の特徴を記述し、他の類似の種との違いを明らかにしなければならない。そのために、押し花の標本を保管しておかなければならないのだ。膨大な作業だ。牧野は、40万点もの標本を集めて整理分類し、3000もの種の命名をした(その後分類が変わったものもあるが)。論文を書いて多くの図鑑を編纂した。植物への好奇心にあふれるだけでなく、多くの人に植物のことを気づかせてくれた。

なお、高知県下で牧野が名付けた種がきれいな写真になっている(⇒ PDF)。

ところで、スイフヨウは、その名前のとおり、咲き始めは白いが数時間で色がピンクから赤に変わる面白い性質を持っている(写真中と右)。光りを受けてアントシアニンが生成されるためとのこと(説明)。アントシアンの蓄積で白から赤になることは分かっても、何の目的で色が変わるのかは不明である。昆虫に受粉が終わったことを知らせ、開花直後の白い花に虫を集めるためなどという説明もあるが、根拠がはっきりしない。開いてからしぼむまで色の変わらない花もあるのだから説明にはなり得ない。色が変わるように進化した理由(経緯や切っ掛け)はあるとは思うが、生き物の機能には、人間が考えるような狭い意味での目的があるとは限らないと思う。私自身、自分が「特別な目的はなくただ生きている」、「死ぬ気にはならないので生きている」、「腹が減るので食べ、眠くなるので寝る。致命的な病気になっていないので、結果として死なないでいるだけ」と思うときがある。

(先頭に戻る)

No.328 「旧ソ連経済圏の人々の思いは」(2023.9.19)

以前の随想でソ連邦崩壊の理由について書いた(⇒ No.224)。崩壊の最大の理由は、経済・財政の破綻と知ったが、そもそも「社会主義」は、「資本主義」に比べて政治経済の面で優位な点があったのだろうか。ソ連は最初に有人衛星を打ち上げた科学の進んだ国である。反面、食べ物や衣類、電気製品は量も品数も少なく、生活用品でも行列しないと買えない国であった。旧ソ連が、「社会主義」の国であったかどうかは異論はあるだろう(⇒ 田中宏・的場昭弘・斎藤幸平)。しかし、ソビエト社会主義共和国連邦と称して、私有財産の否定(国有化・集団化)、市場経済の否定(価格統制・計画経済)を基本として、資本主義の大国に対抗して世界を分け合ってきたのだから、「社会主義」と言ってもおかしくはない。これに対して「資本主義」は、一般に私有財産(生産手段・資本は個人の所有)と市場経済(需要・供給を価格で調整)を基本とする経済システムと認識されている。

1991年にソ連邦が崩壊したことによって、直後にワルシャワ条約機構参加国(=ソ連邦、東ドイツ、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ルーマニアなど8か国)も、ソ連邦参加のウクライナやベラルーシ(白ロシア)など十数ヵ国も、それぞれが自立の途を進むこととなった。「社会主義」は、「失業者を出さない」、「働く者の国」などの理念があったと思うが、計画経済の実体は、限られた物資の配給制度であり、消費者の希望は反映されず、生産現場の声は消費者に届かず、重要なことは上司(上級機関)の指示を待つ仕組みだったようだ。多くの民族で成り立つ周辺国は、ソ連共産党幹部からは常に警戒の目で見られ、独自の動きがあれば、遠慮なくソ連邦の戦車の隊列がやってきて制裁が加えられた(ハンガリー、チェコなど)。

他方、資本主義は、資産を持たない者には厳しいシステムである。資本主義への批判には、「弱肉強食の社会」、「無政府的な過剰生産で恐慌が起きる」、「失業が常にあって労働者の賃金引下げられる」、「資本家の利益最優先の政治」などがある。

旧ソ連経済圏から離れた人々が、かっての時代をどう見ているか。ハンガリーの経済学者で、後にハーバード大学教授になり、2021年に死去したコルナイ・ヤーノシュの「資本主義の本質について」(講談社学術文庫)を読んだ。コルナイは、ソ連崩壊後の状況は、「一口で言えば多くの国々が社会主義から資本主義へと移り変わったということだ」と記述している。パソコン、携帯電話、インターネットは一挙に普及した。コルナイは、計画経済の分析を通じて、「資本主義のただ一つの長所としてはっきり言えるのは、その革新的でダイナミックな(イノベーションを容易にする)性質である」と考えた。東欧圏やソ連邦でも科学者・技術者はいるから有益な発明もあるのだが、企業家精神のない上司や役人は投資が失敗することを恐れ、その発明を製品化する決断ができないのだ。ただ、イノベーションが一般の人に歓迎されるかと言えば、そうでもない。ソ連邦崩壊後間もない2004年時点の調査によれば、旧ソ連経済圏からEUに加わった国の人々は、資本主義経済体制に高い評価はせず、逆に旧社会主義体制を評価する人が多い(New Europe2004)。特にインターネットを利用しない年寄り世代は、旧体制を懐かしむ人が少なくなかった。2004年は、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニアなど、かっての社会主義国がEUに加わった年だ(EU加盟国数)。それらの国の人々が、今の資本主義経済システムをどのように感じているのか知りたいところである。

(先頭に戻る)

No.327 「日本人の宗教観と観音様」(2023.9.12)

旧統一教会に対して、文科省は行政罰である過料をかけるよう裁判所に通知した(9/7記事)。旧統一教会は、これに対して争う姿勢を見せている。日本では、元総理大臣を広告塔にして詐欺行為をしている団体を、宗教法人として認め税金を免除してきた。こうなった背景には、多くの人々が、自らの宗教観に対して無自覚であることがあげられる。また、「宗教は迷信に過ぎない」、「科学に対して劣った考え」などの拒絶感で切り捨てて、宗教や信仰についてまともに考えてこなかったことがあげられる。このままでは、旧統一教会やオウム真理教と同じ事件が再生され続けていく(信者やその家族が食い物にされていく)ことになると危惧している。いったい宗教や信仰とは何なのだろうか。

仏教には、観音(かんのん)という仏様がいる。観世音菩薩又は観自在菩薩の別名だ。観世音とは、「観察することに自在な者=しっかり見聞きできて何でも分かる者」という意味だそうだ。この仏様は、大きな慈悲心で衆生を救うことを願っている。観察することが大得意なので、人の悲しみや苦しみ、悩みもよく解る。だからあらゆる手を使って、又は姿を変えて人を救済してくれることになっている。千手観音、如意輪観音、馬頭観音、延命観音など祈る人に合わせたスタイルがある。菩薩とは、「悟りを求めて修行する人」を意味し、観音菩薩は、釈迦如来に継ぐ崇拝の対象になっている。

観音の像をみると、優しい顔立ちで女性的な立ち居を感じる。だから私は、子供の頃から女神様(女性)のように感じていた。しかし、男性だと考える人も多い。例えば斉藤洋さんの「西遊記」では、孫悟空に「観音の野郎」などと言わせている。仏教研究者の中には、インドで男性として扱われていた観音様が、その役割から中国では一部が女性として扱われるようになり、日本に入って、如意輪観音など女神信仰(例えば天照信仰、天女像)などと結びついて女性化されたのではないかと考える人がいる(資料1・資料2・資料3)。実際、いくつかの観音像は女性の姿で描かれている。

現代では、「誰が、神仏が男性か女性かを決めるのか」と言えば、教団でも教祖でもなく、信仰する人それぞれだとしか言いようがない。信仰は極めて個人的行為とされているし、宗教も教団も信仰する人が支えているからである。イワシの頭であろうと、オウム真理教や統一教会、更には●●●●主義であろうと、その信じる対象と意味は、信じる者自身が決めなければならない。

そもそも信仰とは、信仰の対象になろうとする(近づく)ことである。キリスト教徒とは、イエス・キリストの行為や考え方に賛同して、キリストの生きたように生きたいと願う人々のことである。観音を信仰する人は、観音様のあり方を立派だと考えて、自分を含めた苦しむ人々を救済したいと考える人達のことである。教団に法外なお金を寄付することが、自分だけの「幸せ」を買うためだとしたら、あるいは教団内部の高い地位を得るためだとしたら、信仰とは余りにかけ離れた、心の貧しい行為ではないだろうか。

(先頭に戻る)

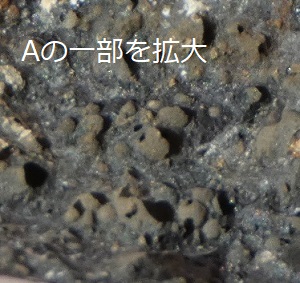

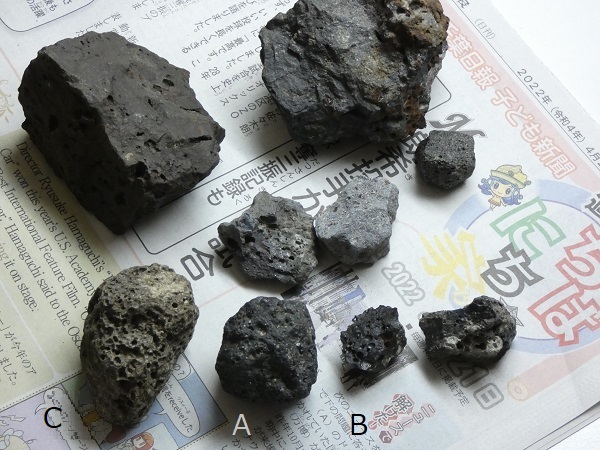

No.326 「肩の力を抜いてみては」(2023.8.29)

先週、小学生の孫を連れて千葉県立中央博物館に行った。ここは隕石の鑑定でお世話になったところである(⇒No.315)。夏休み時期なので特別展が開かれていて親子連れも多かった。特別展は「よみがえるチバニアン期の古生物」というタイトルだ。チバニアン期というのは、その前のカラブリアン期との間で地球史上最後の地磁気の逆転があり、千葉県市原市に地磁気逆転の証拠があったのでつけられた名だという(説明)。77万4千年前から12万9千年前の期間を指すのだそうだ。

この時期には、陸にはムカシマンモス、ナウマンゾウ、ヤベオオツノジカなどが棲み、海にはオオキトド、ステラーカイギュウなどが棲んでいた。陸も海も今よりずっと寒かったようだ。今では絶滅してしまった生き物ばかりだが、県内で化石の一部が発見され、復元した骨格標本が展示されていた。孫は、クイズの回答のスタンプを押したり、縄文土器の組み立てゲームに夢中になったりしていた。冷房の効いた広い室内で過ごせるし、小中学生や65歳以上の高齢者は入場料が無料なのもありがたい。それほど関心を持たなかったチバニアンだが、こうした生き物と結びつけて地質年代を考えると、地球の過去が身近に感じられてくる。ただそれだけのことだが、心がちょっと軽くなったような気がした。

心の負担が軽くなった気がすることがもう一つあったので書いておく。私は、朝食の味噌汁は自分で作っている。毎回小鍋にいっぱい(お椀で5~6杯分)作っていたのだが、6月のある日、味噌汁の表面にカビが浮いているのに気がついた。捨てるしかない。どうやら気温が高くなって雑菌が鍋に入って増殖したらしい。カビには気をつけていて、冷めたら冷蔵庫に入れることにはしていたのだが、味噌汁の量が多いので、加熱に時間がかかるし、冷めるのも時間がかかる。熱い鍋を冷蔵庫に入れることはできない。そこで、食中毒になるのを避ける意味で、一度に作る味噌汁の量をお椀2杯分にしてみた。するとどうだろう。味噌汁の加熱は早く済むし、冷めるのも速い。火を消して2時間後には冷蔵庫に入れることができる。ガス代も節約できる。手間をかけないつもりで一度に大量に作っていたが、実は逆だったことがわかった。何度も煮直したものよりも、新鮮な味噌汁の方がうまいことにも気が付いた。

あれもこれもと、仕事を抱え込むことはあると思うが、新しい発想で行動すれば、案外に苦労が消えて、ものごとがうまく行くということはある。無駄に見えて、実は無駄ではないやり方があるかもしれない。一度、肩の力を抜いて、柔軟に自分のやり方や考え方を見直してみることは大切だと思った次第である。(先頭に戻る)

No.325 「運転免許の75歳高齢者講習」(2023.8.12)

8月9日に近くの自動車教習所で高齢者講習を受けた。前回の免許証更新は4年前だった。この年の春には池袋で高齢ドライバーによる暴走事故があったので、75歳には運転は止めようと思っていた(⇒No.184)。しかし実際に75歳直前になってみると、運転が必要なときもあると気がついて受講する決断をした。自動車教習所は、受講生のために教習所から巡回の送迎車を出している。予約をして、当日昼前に乗車したら、送迎車の運転席の前に、私の名前、乗車場所と時間がメモして貼ってあった。教習所では弁当を買って昼食とした。

教習所は午後1時から始まった。講義を交えながら、認知症検査が30分、視力検査と実車指導が1時間30分の日程だ(このほかに75歳以上で一定の違反歴のある者は、昨年から運転技能検査が導入された)。認知症検査は、合計16個の絵を見せて、一定時間たってから絵の名前を書かせるものだ。絵は、牛(動物)や電子レンジなどの分かり易い絵ばかりで、ヒントになる「動物です」などの言葉の説明もあるから「全部思い出せるだろう」と思っていたが、数個は思い出せなかった。その次に短いヒントを書いた質問があって、思い出せる数は増えたが、2つほどはどうしても思い出せなかった。同じ名前が何度も出てきてしまう。いざという場面では、短時間で記憶は完全に失われると思い知った。合格基準は100点中で36点以上なので、認知症のテストに合格できないような人には、免許証を持たせるべきではないという考え方に納得できた。

視力検査は、3年半前に白内障手術をして視力が良くなったので安心して受けることができた(No.197)。両眼で0.5と言われた隣の男性が、「やはり眼鏡を作らんとだめか」などとつぶやくのが聞こえた(基準は0.7以上)。実車指導というのは、教習所の構内のコースを走行して評価してもらうことだ。印象に残ったのは、道路上に書かれた2つの白い◇表示の意味を聞かれたが、受講者の誰も答えられなかったことだ。これについては、前方に信号機のない横断歩道があるという意味で、運転中にこれを見たときの減速と歩道に人がいる場合の徐行に移る手順を具体的に説明された。

最後に73歳のベテラン講師が模範運転をして修了した。実車指導終了時には雨がひどくなり、車から出るときは傘をさしても濡れるほどとなった。講義室に戻ると、公安委員会の印のおされた認知機能検査結果通知と高齢者講習終了証明書ができていた。それをもらって午後4時に帰りのバスに乗り込んだ。これらの通知書と証明書は、運転免許証の更新手続きの際に持参することになる。高齢者の一日としては、刺激が多く緊張はしたが、結果としては楽しいひと時となった。75歳以上は、更新後の運転免許証の有効期間が3年間とされている。次回の更新はどうしようか。

(先頭に戻る)

No.324 「朝鮮人か、それとも朝鮮の人か」(2023.7.29)

地元の演劇鑑賞会の会員になっている。1年間に6回の例会(劇団を招いて鑑賞する会)がある。コロナ感染症によって会員数は大きく落ち込んだが、現在は1800名を超える会員を維持できている。例会の準備には、鑑賞資料の作成、座席の割振り、開催日の会場整理、グッズの販売などの作業があり、6回の例会を約300のサークルの会員が分担して行っている。

7月の例会は、劇団文化座の「旅立つ家族」。韓国の国民的画家であるイ・ジュンソプとその妻(山本方子=まさこ)の物語りだ(⇒韓国国立現代美術館解説)。私のサークルが担当だったので、同じサークルのMさんと例会の準備会(運営サークル会)に出て、当日(7/20)は受付事務などを行った。今週(7/26)は、例会後の運営サークル会が開かれ、演劇の感想や会員増加のための取り組みを話し会った。演劇に詳しい人や俳優の熱烈なファンも参加するので、演劇の続きを見ているような楽しい場所になった。

「旅立つ家族」の中で、イ・ジュンソプが亡くなった後の(語り手としての)山本方子を演じたのが、劇団文化座の代表佐々木愛さんだった。植民地時代から日本の敗戦、朝鮮戦争、南北分断を経た苦しい時代を背景とした話は感動できるものだった。鑑賞資料に、佐々木愛さんが、韓国の演出家金守珍(キム・スジン)さんから叱られた逸話が書かれてあった。それは、芝居の中のイ・ジュンソプを紹介する場面で、「『朝鮮人・・・』というよりも『朝鮮の人・・・』とした方が良いのではないか」と佐々木さんが提案したところ、金さんから、「愛さん、それは差別ですよ。アメリカ人やフランス人をアメリカの人、フランスの人と言いますか」と強い口調で言われたという。佐々木さんは、その通りだと思い、叱ってくれた金さんにとても好感を持ったと書いている。

運営サークル会で、「朝鮮人」と呼ぶのか、「朝鮮の人」と呼ぶのかが話題なった。私より上の年代の女性が、「自分は、朝鮮人という言い方にはなじめない。朝鮮半島から引き揚げてきた友人がいたが、朝鮮人という言い方にはどこか日本人とは違った点を強調するような、あるいは見下した感情がこもっているように思う」。別の人は、「これまでの朝鮮人という使われ方を考えると、自分は朝鮮の人という言い方をしたい。」と話された。

実は私も、このお二人と同じような感じをもっていた。子供のころは、大人たちが使っていた「朝鮮人」には、別の意味が隠されている気がしていた。貧困の程度、言葉や食べ物の違いからくる自分達とは違う人達という感情だった気がする。小学校5年生のときに、同級生の一人が朝鮮に家族と一緒に帰るという話を聞いた。仲の良い友人だったので、強く印象に残っている。その後、朝鮮半島が大日本帝国の植民地だったこと、日本語教育を強制したことなどを知ると、人前では「朝鮮人」という言葉は使わなくなった。しかし、佐々木愛さんが叱られたように、「朝鮮人」に限って「朝鮮の人」という言い方をするのも奇妙である。聴き手には、話し手の意図とは逆に「差別されている」と感じるかもしれない。「朝鮮人」、あるいは今ならば「韓国人」という言い方が素直だと思うようになった。例えそれが善意だったとしても、発せられた言葉の受け取られ方は様々だ。会話を続けようとすれば、相手の感情を大事にするべきことは言うまでもない。老人は過去を知っているからこそ、先ずは現代の当事者達(この場合は朝鮮人)の気持ちを知ることが必要だと思った次第である。

(先頭に戻る)

No.323 「りんごの保存法:CA貯蔵の成功」(2023.7.16)

このところJAの売店や近所のスーパーでリンゴを買うことが多い。私は果物が好きだが、ミカンの季節が終ったあとは、あまり買いたいものがない。ところが昨今の店先には、リンゴが大量に棚に並んでいる。ふじ、王林、シナノゴールドなど、赤や黄色の大きなリンゴが1つ200円~230円ほどで売られている。昨年秋に収穫されたはずなのに、皮は全くしなびていない。購入して持ち帰り、切ると果肉は新鮮で白い(下写真)。食べると歯ざわりが良く、甘み、酸味、香りが程よくあって、収穫直後のリンゴと遜色がない。30年ほど前は、春のリンゴは皺があって、食べるとスカスカして甘みも減っていた。日頃は気がつかなかったけれど、技術の進歩には驚かされる。

40年ほど前のこと、筑波の試験場の知り合いがCA貯蔵の研究をしていると言っていたのを思い出した。リンゴの保存法は、昔は倉庫に入れるだけだった。その後は低温倉庫で保管することが主流となったが、熟し過ぎたり、しなびたりするのは避けられなかった。CA貯蔵(Controlled Atmosphere)とは、庫内の空気の組成を変え、低温下でエチレンガス(熟成・腐敗を促す)の発生を抑え、糖分を消費しないよう呼吸を抑える方法だ。動物で言えば冬眠状態に置くようなものか。組成を制御する方法が難しく、どのような空気の組成が最適なのかが分からない。何よりも金がかかることが問題といわれていた(1976PDF・1982PDF)。

CA貯蔵の普及は比較的最近だ。関係者によれば、CA貯蔵では、温度0℃、酸素3%(大気は21%)、炭酸ガス3%(大気は0.04%)、湿度を90%の条件で12月頃から貯蔵するという(情報1・情報2・情報3)。CA貯蔵でリンゴは翌年9月ころまで新鮮さが保たれるから、1年中おいしいリンゴが手にはいることになった。青森県では、令和3年にリンゴ倉庫の収容能力35万トンの46%がCA貯蔵可能となったという(説明)。

リンゴが出回ると医者が青くなるということわざがあるように、リンゴはおいしいだけでなく健康にも優れた食べ物だ。しかしその消費量は減少傾向にあるという(2005論文)。特に若い人達のリンゴの消費は減っている(データ)。皮をむくのが面倒だというのがその理由の一つらしい。青森や長野の試験場では、新品種作りに力を入れており、多様なリンゴ品種が出回っている(品種)。リンゴの輸出量は、台湾・香港や東南アジアで少しずつ増えている(データ:グラフ途中で大きく減ったのは、2011年の福島原発事故のせいだ。原発事故が無ければ輸出は大幅に増えていただろう)。リンゴ産業の盛衰は地域社会の存立に直結している。リンゴ作りなど農業は平和な産業だが、天候に左右され、十分な所得が得にくいといった問題がある。生産者、研究機関、企業、行政には頑張って欲しいと思う。私はリンゴを1年中食べて、微力ながら消費者として応援したい。 (先頭に戻る)

No.322 「分けられないものを分ける思考」(2023.7.7)

放し飼いのニワトリを捕まえて自分の所有にすることは違法となるが、キジを鳥獣保護区外で捕獲した場合には、自分のものとすることができる(説明)。これは、法律上の権利関係を明確にするため、家畜(飼い主がいる生き物)と家畜以外の動物(野生=無主物)を区分けしているからである(民法195条)。ニワトリは、キジ科ヤケイ(野鶏)属セキショクヤケイの種である。東南アジアの森に棲むセキショクヤケイは、放し飼いのニワトリと交雑が起きるという(2005論文)。ブタ(学名:Sus scrofa domestica)は、イノシシ(学名:Sus scrofa)と同じ種だ。生物の種で言うならば、ニワトリとセキショクヤケイとは同じ、ブタとイノシシとは同じだ。だが人間社会では、野生か家畜の別に意味がある。いずれの視点を重要と考えるかで用いる名称(分類)が変わる。

生物の話には限らない。法律の考え方にせよ、文化芸術のジャンル分けにせよ、ヒトは、所属する場所と時代の都合によってものごとを分類(仕分け)している。分類をすることで、対象が明確になり説明がし易くなるためだ。しかし、一旦分類を決めてしまうと、やがて不自由が生じる。時代が下るとともに、あるいは世界が広がるに従って、新しい事実が分かり旧分類の定義では説明がつかなくなるからだ。そうなると基準を緩めたり、新しい分類の言葉を考えることになる。

ある人に薦められて、三中信宏さん(東大大学院教授)が書いた「分類思考の世界」(講談社現代新書2021年第6刷)を読んだ。三中さんは進化生物学と生物統計学を専門としている。若いころから本に埋もれて生活している人らしい。古今東西の分類思考に関わる主要な文献を全て収集し、それらの思想を体系化する作業をされている。分類学(グループに分けて名前を付けること)は科学の基礎である。「分類思考の世界」は、哲学史・科学史でもある。主に生物進化をめぐる科学史だから、「種」についての理解の変遷を読み取ることができる。ギリシャ哲学の話から、科学と宗教や政治との関わりなど、単なる知識を超えた教養を与えてくれる本だった。

この本を読んで「種」のイメージが少し変わった。多少は知っているはずだった「種」の輪郭がぼやけてきたのである。例えば、私たちヒトは「ホモ・サピエンス」という種に分類されているが、いつから今のホモ・サピエンスになったのだろうと思う。ネアンデルタール人の遺伝子も入っているのなら、ネアンデルタール人との雑種なのかと思う。また、未来のいつまでホモ・サピエンスでいられるのか。そもそも、ホモ・サピエンスである条件は何なのだろう。結局のところ、現在のホモ・サピエンスは、過去の似たような祖先から何世代もつながった集団というしか言いようがないのではと思う。「種」は、発生時期が不明な大昔から、その種が絶滅するまでの間の進化の途中の一時的な呼称に過ぎない。現在のホモ・サピエンスは、過去にはチンパンジーの祖先と共通の時代があり、更に過去にはネズミの祖先と共通の時代、魚の祖先と共通の時代があったといった具合だ。分からないからこそ起きる学術論争が、私たちを新しい分類思考へと導いてくれるのはとても面白い。 (先頭に戻る)

No.321 「差別是正と人権を阻む運動」(2023.6.30)

6月29日アメリカ連邦最高裁は、アファーマティブ・アクションは米国憲法に違反していると決定した(6/30記事)。アファーマティブ・アクションというのは、1961年にJF・ケネディ大統領が、人種や貧困を理由とした教育や雇用の差別を是正するために始めた措置だ。同じ民主党のリンドン・ジョンソン大統領にも引き継がれた施策である。教育では入試の点数以外に、黒人やヒスパニックのハンディを是正して合格させる(下駄をはかせる)というものだ。学生時代に、アファーマティブ・アクションを聞いたとき、私は「アメリカはなんて立派な国だ」と思った。当時の日本では女性の大学進学率は低く、就職は歓迎されておらず、お茶くみから始まり昇進は遅かった。アファーマティブ・アクションは公民権運動を反映した誇らしい政策だった。しかし今回の最高裁の決定は、移民排斥、白人優位を素直に表現するトランプを支持する民衆が増えた結果なのか。アメリカで白人の地位が低下したいら立ちの表現なのか。これまでにもトランプ政権ではオバマ政権時のアファーマティブ・アクションを廃棄し、いくつかの州では、アファーマティブ・アクションの禁止が合法化されている。弱者の人権をめぐって、2つの考え方が激しくせめぎあっている。

法の下の平等という憲法の考え方は重要ではあるが、そもそも平等とはどういうことかがはっきりしない。入学試験を受ける機会は誰にでもあるが、どの国でも収入が大きい家庭が有利であることはデータが示している(記事)。受験勉強で努力をしたので合格したとは言えても、親が低所得であれば教育に金はかけられないし、親の病気の介護まで背負わされていれば勉強どころではない。現実の教育機会が平等ではないから、それを是正するアクションは必要だと思えるのだが、ハーバードに入学できなかった白人にすれば(あるいは入学した白人にすれば)、試験成績に関わらず一定数の黒人を優遇する仕組みは逆差別だという気分になるのだろう。弱者を思いやるゆとりが無くなったアメリカの現象なのかもしれない。

アメリカ連邦最高裁では、昨年6月に人工妊娠中絶の是非は州の判断に委ねられるとして、長年女性の権利とされてきた中絶の権利(49年前の憲法判断)を覆してしまった(記事1・記事2)。これは、男女平等を掲げたウーマンリブ(女性解放運動)の成果を、州議会や州政府が奪うことができるようにしたものである。

日本でも、個人の権利(人権)に、保守的な政治家が介入して、権利に制限を加えたり、権利の拡大の足を引っ張ることがしきりに行われている。世論の多数の意向を無視する一部の政治家は、選択的夫婦別姓について「家族の一体性が失われる」などと、旧統一教会の教義のようなことを主張している。6月に成立施行された「LGBT理解促進法」では、性的少数者の人権を守るというよりも、差別する側に配慮して性的少数者を誤解させる文言が盛り込まれてしまったことが話題になっている(朝日・毎日6/30)。近年の一連のアメリカの動きは、来年の大統領選挙の政治課題でもあるので、今後も話題になり続けるだろう。日本に悪い影響が来ないことを願っている。人権が軽視されるところには、暴力、犯罪、戦争が生まれる。それを防ぐためには、日本の人権状況を自分の目で一つ一つ確かめることが必要だ。

(先頭に戻る)

No.320 「化石で進化を考える時代」(2023.6.16)

ダーウインが嘆いたことは、「少しづつ変異が積み重なって進化が起きているのに、それを示す証拠(変異が連続した化石群)がほとんど見つからない」だった。地質学を学んだダーウインが、地層が形成されるための長い時間と特殊な条件を知っていたことは既に書いた(⇒No.298)。今日では、世界各地で化石の発掘調査が進み、「古生物学」として発展している。古生物学というのは、地質学の一分野だ(私は生物学の一分野かと思っていた)。地下に残された骨や歯、鱗、葉や幹、羽毛、卵、雌雄、幼体、胃の中を示す化石から、肉食か草食か、子育てをしていたか、気候などがわかる。同じ時代の植物の化石と合わせて生息地の環境や生態系も見えてくる。ただし、DNA分析ができるわけではないから、形体やサイズが似ていても、同じ種かどうかはわからない。どんな色だったか、どんな声をだったかも不明だ。古生物学者は、それを補う意味で、現代の動物学や植物学の研究成果を参考に恐竜の図などを描いているそうだ。

現代の進化論は、古生物学(化石の研究)の進展で大いに進んだ。千葉聡さんの「歌うカタツムリ(岩波書店)」によれば、古生物学者でカタツムリの研究者であったスティーブン・グールドは、1980年代に進化論の一大論争を起こしたという。ダーウインの自然選択説は、変異の中で自然環境にあったものが適応して生き延びていく(種を形成する)という説だが、グールドは、「自然選択の効果よりも、偶然の歴史が及ぼす効果のほうが大きい」という考え方だった。あるカタツムリ(セリオン属)の種で、環境の違いとは無関係に細長いタイプやずんぐりしたタイプが現れることを見つけたからだ。生存に有利か不利か(適応)という視点だけでは判断ができない変異(例えば巻貝の巻き数の違い)は確かに存在する。偶然に他の種類のカタツムリが侵入して、それと交配して新しいタイプになることもある。恐竜が滅び、哺乳類が繁栄するようになったのは、たまたま巨大隕石の衝突が起きたからとも言えるのだ。

だが、大論争の後でも、グールドの説が主流になることは無かった。論点は多岐に渡るが、遺伝学的な裏付けの説明ができなかったからだという。しかし今日の進化学者達は、グールドが主張した進化の歴史や偶然といった言葉を用い、進化の歴史が形態変化を制限したり、特定の道筋に方向づけたりすることを共通認識としているとのことだ。